唐草文様の根源を求めて

渦巻文:螺旋

spiralスパイラル・屈輪ぐり

メソポタミア地方では

動物文様が多く描かれたが、

植物では、聖樹、パルメット、ロータス、

ロゼット、松かさなどを組み合わせた

つなぎ文様が見られ

これは唐草文様の前段階だと考えられる。

一応、唐草文様の前段階というものはそのような

ものであるとして、しかし…ここで、

もっと根源的なものとして、渦巻き文を見てみたい。

渦巻き文様は、「ぐるぐると渦を巻いている文様」だが、

「広辞苑によれば」 ぐりん。ぐりぐり。

ぐり=堆朱(ついしゅ)などの模様の

唐草または渦のような形の称。

漢字では

屈輪と書くらしい

http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/g/guri.htm

(Japanese Architectural andArt Historical Terminology compiled

by Dr. Mary Neighbour Parent)

「広辞苑によれば」、ということはともかく、

「ぐりぐり くつ輪くつ輪」と言うのは・・笑いましたね・・

・・

渦巻文様

下記で「古代ケルト文明」とされるものですが、

「古代クレタ文明や古代ケルト文明などに

特にすぐれたものが見られる。

海洋民族であったクレタ人は

大洋の渦をイメージしたものかもしれないが、

渦巻には呪術的な性格があり、

原始的な文明で好んで使われる文様である。」

(「ヨーロッパの文様事典」 視覚デザイン研究所)

渦(スパイラル)

太古の世界の出土品にも現れていて、

日本の銅鐸にもギリシアの壺にもついている。

世界各民族の創世神話に原初の水が渦を巻くパターンは多く、

渦は神聖な文様である。

ギリシア民族は深い渦を巻く大洋(オケアノス)に取り囲まれて発展した。

シュメール神話の渦巻く大洪水は、旧約聖書に影響した。

バビロニアの天地創造神話「エヌマ・エリシュ」では、

アズスー(淡水)とティアマト(塩水)がひとつに混じり合い、

聖なる渦を作る中で神々が作られていく。

北欧の『古エッダ』においては、

北方の寒気厳しいニフルハイム(霧の国)と

南方の炎の燃えさかるニスベルハイム(火炎の国)の中央に

ギンヌンガの縁があり、そこから原書の巨人ユミールが生まれ、

彼から神々が誕生する。

寒気と熱気の大渦巻きの中に創世が語られる。

インド神話『マハーバーラタ』『ラーマーヤーナ』では

神々とアスラが大蛇を曼荼羅山に巻きつけて引き合い、

大海を撹拌する。

渦巻く大海の中から太陽も月も、女神も他の神々も生まれる。

中国神話では、太初には何者も存在せず、

一種の気が凛々と満ちて渦巻くところから、天地創造が始まる。

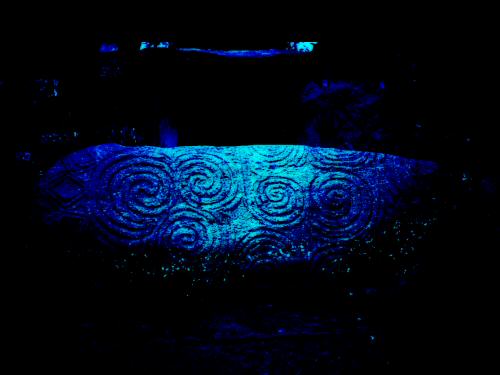

渦巻き模様の石

上の石の模様は何か・・根源的で謎・・・・

また魅力的…

少し検索してみます。

| WEB 検索 |

http://www.tipp.ie/newgrang.htm

⇒描かれている文様がよくわかります

http://www.users.bigpond.com/kirwilli/dolmen/newgrange.htm

⇒置かれている状況がよくわかります

http://www.knowth.com/newgrange.htm

解説まとめ:ユネスコ世界遺産

アイルランド ニューグランジ Ireland Newgrange

ダブリン近郊(北西約60km)

ケルト以前、約5500年前の巨大な墳墓群

http://www.stonepages.com/home.html

石のページ(ENGLISH)です

http://island.site.ne.jp/fairy/culture/decolate.html

見るべき解説

墳丘墓(パッセージグレーヴ)

ニューグレンジには、複雑な装飾が見られる。

横穴の内外に施されている精緻な彫刻は、

主として螺旋、山形、菱形などから構成されており、

これらの文様が、

後にやってきたラ=テーヌ時代のケルトの職人に

多大な影響を与えたと考えられている。

ニューグレンジの存在自体が、 彼らにとっても重要なもの

(一説には、ターラと並ぶ重要な「妖精塚」と考えられていた) と

され、 多くの伝承物語に登場する。

古代クレタ文明の渦巻文様

この聖なる獣の頭のくるくるなども魅力的

クレタ文明ーギリシアで最も古く栄えた文明

「想像力豊かな宮殿壁画と彩画陶器

幾何学文様では、様々なン渦巻文が多く採用され、

ロゼット、波状文、ジグザグ文なども使われた。」

(ヨーロッパの文様事典)

崩壊は紀元前15世紀初め)

クノッソス宮殿の玉座の間の壁画

(紀元前2800年ごろから紀元前17000年ごろ建造)

WEB 検索

http://homepage.mac.com/korya/greece/greece03.html

女王のメガロンと呼ばれる部屋の入り口の

イルカのフレスコ画の下部に渦巻き文がある

http://www.geocities.jp/rihoh/eige-8.jpg

http://www3.plala.or.jp/keiko-ev/02Greece/3-knossos-a.html

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/okabe04/greece6.htm

ミケーネ文明遺跡出土品

UNESCO世界遺産指定・Mycenae

http://pws.prserv.net/jpinet.okeiji/1987gre-peri.htm

渦巻 紋様を施した3個の金製カップ(ミケーネ宮殿出土)

紀元前1550年頃

ピュクシス

前2500年ごろ

マロニア出土イラクリオン考古博物館蔵

平鍋形土器の文様

太陽を中心に四つの渦巻く大洋があり、

大魚が泳いでいるという世界観を示す。

BC3000ごろギリシア、キュクラデス諸島出土

アテネ国立考古学博物館蔵National Archaeological Museum of Athens

カマレス式ピトス(大壺・陶器

ミノア時代独特

BC1800年クレタ島ファイストスPhaistos出土

イラクリオン考古博物館蔵

黒や茶色地に赤や白で直線や波あるいは渦巻き文様で彩色された土器、

ミケーネ土器は優美な曲線と精緻な線形文様を特徴とする土器

http://www17.tok2.com/home/tabi65/gall/iseki/giri/kuno/2.jpg

(旅たびenjoyさんによるお写真)

タコ文様もクレタ島 タコの象徴するもの 蛸唐草

(世界文様事典で紹介のものは)

縄文時代の波状口縁深土器 市川市堀之内遺跡出土鉢

弥生時代の袈裟襷(たすき)文銅鐸の渦文 兵庫県辰馬考古資料館

「渦文、渦巻文様と呼ばれるものは、各地の民族衣装にも多い。

呪術的要素が強く、原始本能に訴える力強さを持っている」とある。

古代メソポタミア、古代エジプト、インカ、

いずれも神秘的な螺旋模様をもつ。

「世界文様事典」(西上ハルオ著創元社1994年10月刊 p199)

「世界文様事典」も挙げられている、渦巻き文の例

渦巻き型波文水さしBC15世紀(クレタ島)

渦の中にロゼット 壁画(クレタ島)

ギリシア ミケーネの連続渦

ポンペイ一世紀後半の文様

仏教の開祖釈尊の頭 5世紀サールナーと出土の仏頭

北アメリカの三角渦巻文

ケルトの文様

(ボウディッカ)

・http://www.celtic.or.jp/front.html日本ケルト協会

アイヌ文様渦巻き文様のツノ

http://homepage3.nifty.com/field1/subk24.htm-

関連ページ:三大ケルト装飾写本7世紀

ロマネスク

『ヨーロッパ古寺巡礼』の目次読書

first updated 2003/11/04(Tue) 22:50:44 No.81

2005年 9月13日(火) 2006年、2015年 Lastmodefied2025/09/05