芸術用語

イデア〔idea〕

![]() 「イデア」というとプラトンであるが、

ここで、パノフスキーの『イデア―美と芸術の理論のために 』の中世の章を中心にみてみます。

「イデア」というとプラトンであるが、

ここで、パノフスキーの『イデア―美と芸術の理論のために 』の中世の章を中心にみてみます。

(伊藤 博明 他訳)(平凡社ライブラリー2004)

原著は 1924年(32歳)。 タイトルは「アイデア: 芸術理論における概念」とも訳せる初期の作。

古代

プラトン (Platon紀元前427年 - 紀元前347年)

(プロティノス(Plotinus、205年? - 270年):新プラトン主義

イデア=永遠の価値を有する形相(⇒形 フォーム)

プラトンにとって芸術的創造の価値とは、学問的探求の価値そのものであって、その価値を測る尺度は、芸術的創造の中に込められた理論的洞察であり、より厳密には、とりわけ数学的洞察であった。

プラトンにとって、イデアの世界を開示すべきものは、芸術家ではなく弁証家(=哲学者)であった(序論p25)

プラトンが芸術を攻撃したのに対して、プロテノスは芸術から身を守ろうとする。

プラトンは真理のために「模倣術」を彼の国家から追放した。

プラトンにとって、芸術とは人間の内的な眼差しを感覚的な像にひきとどめ、イデア界を観照することを妨げるものであって、それゆえにこそ彼は芸術を断罪したのであった。(p55)

他方プロテノスにとって、芸術は人間の内的な眼差しをいつも新たに感覚的な像の上へとさまよいださせ、イデア界へと視野を開きながらも、同時にそれを覆い隠してしまうという悲劇的な運命をもつものであり、それゆえに彼は芸術に有罪を宣告するのである。

感覚世界の模倣として捉えれば芸術作品はより高い精神的意味を、(あるいは象徴的な意味を)欠くことになる。

しかし他方、イデアの開示として捉えれば、芸術作品はその本来の妥当性と独立性を欠くことになる。従ってイデア論は、その本来の形而上学的立場を捨てようとしない限り、かならずやこのどちらかを芸術作品に拒否することになるように思われる

ピロストラトス(Flavius Philostratusc. 170/172 – 247/250)

絵画を愛さないものは、真理にも知恵にも不正をなすものである。(『エイコネス』)

中世

アウグスティヌス(Aurelius Augustinus、354年- 430年)

アレクサンドリアのフィロン(Philon Alexandrinus、 元前20/30年? - 紀元後40/45年?)

トマス・アクィナス(Thomas Aquinas, 1225年頃 - 1274)

マイスター・エックハルト(Meister Eckhart, 1260年頃 - 1328年頃)

神学的概念としてのイデア

「美しいものはそれ自身のうちで幸福に輝いているように見える」というメーリケのことばとは全く逆に、新プラトン主義の美学観によれば、美の現れは全て、より上位の美の現れの不十分な象徴にすぎない。

この美学観は、古典後期の芸術作品を古典古代の芸術作品から区別する象徴的―精神的性格と驚くほど一致するものであったが、初期キリスト教的哲学に受けつがれることができた。

アウグスティヌスの芸術観は新プラトン主義の芸術感と完全に一致する。

イデアを独立した「真実在」として捉えるという、キリスト教の立場からすれば受容しがたい捉え方も、すでにユダヤ教や異教の先人たちによってその意味を大きく変えられていたために、容易に受け入れることができた。

!? プラトンの形而上学的な本質存在は「デミウルゴス」が世界を形成する際に、いわば先住するものとして自らの現前に見ていたものであった。

既にフィロンによって、こうした本質存在は神の精神に内在する固有の産物としてとらえなおされていた。

アウグスティヌスは、ただ新プラトン主義の非人格的な世界精神をキリスト教の人格神に置き換えるだけで、彼の立場から受容しうる見解を獲得することができたのであり、中世全体を通じて権威をもつことになる(p60)

プラトンの見解では、イデアはあらゆる点で絶対的な存在とされたが、アウグスティヌスにまで至りつく一連の展開の中で、イデアはまず創造的な世界精神へ、そして最後には、人格神の思惟へと変容していった。

元来は人間精神の働きを解明するために、あるいはむしろ、その働きを正統化するためのものだったことは次第に忘れられていった。

人間理性の哲学⇒神的思惟の論理へ

13世紀のアリストテレス復興の後でも、イデア論は中世全体を通じて生命を保ってきた。

中世思想家の「三つの高次の問い」

1.イデア、あるいはマイスター・エックハルトの言葉でいえば、、創造された事物に「先立つ像」は、神の中にあるのか。

2.多くのイデアがあるのか、それともただ一つのイデアがあるのか

3.神はイデアを通してのみ諸事実を認識しうるのか。

アリストテレス:人間精神に対して非超越的な「内的形相」という意味においてイデアを捉える

プラトン:神の精神をも超えて「自体的に」存在する本質的存在をいう意味においてイデアを捉える

⇒イデアの定義も、アウグスティヌスの議論だけが引用されるようになる

エドゥアルト・フリードリヒ・メーリケ(Eduard Friedrich Mörike, 1804年- 1875年)

芸術家の「準イデア」

本来の意味での芸術的「イデア」について語ることがほとんどできなかったことは明白

イデアを生みだして懐抱することは、神の精神の特権となった

中世哲学で芸術家の創造過程を述べるのは、神の精神の本質と精神を理解しやすくするためである。

中世的思考にとっては、本来の形而上学的意味におけるイデアからではないにせよ、作品に先立つ内的な形相もしくは「準イデア」から出発して芸術家が制作を行うということが、動かし難い事実としてとらえられていた。それゆえスコラ哲学が芸術を比喩の対象として引き合いに出す際に建築家の例を最も好んだことは、偶然ではない。

芸術はできるかぎり自然を「模倣する」あるいは「手本にする」ものだという主張で理解すべきことは、すでにアリストテレスにおいてそうであったように、ただ両者は並行関係にあるということであって、両者に関係を設けるということではない。

ここで言う芸術とは、三つの「素描的」芸術(絵画、彫刻、建築)とは異なる、さまざまな「技芸」(artes)として理解されるべきだが、それは自然が創造したものを模倣するのではなく、自然が創造を行うその仕方で、一定の手段で一定の目的を達成したり、一定の形相を一定の質料の中に実現させつつ、制作を行うのである

中世の考え方によれば、芸術作品は19世紀にはっきりと表明されたように人間が自然を考察することから生まれるのではなく、内的な像を質料の中に投影することによって生まれるのであって、その内的な像は、それをただちに神学的用語となった「イデア」概念であるとみなすことはできないにせよ、やはり内容的にはこの概念に例えうるものなのである。

ダンテ・アリギエーリ(Dante Alighieri、1265年 - 1321年)

クリストフォロ・ランディーノ(Christoforo Landino 1424年 - 1498年)

芸術は三つの段階で出会われる。すなわち、芸術家の精神のなかにおいて、道具において、そして芸術によって形相を付与された質料において。(『帝政論』第二巻二章)

芸術が三つの段階において、すなわち、芸術の精神において、彼の道具において、芸術によって造られる物質において見出されるように、われわれは、自然を三つの異なる段階において(すなわち、その創造者としての神において、その道具としての天において、又物質において)観照しうる。

ランディーノによる『神曲』「天国篇」第13歌注解イデアとはプラトンによって創出され、アリストテレスによって反駁された名辞であるが、この反駁には真の論拠が無かった。プラトンには、キケロ、セネカ、エウストラティウス、アウグスティヌス、ボエレィリウス、アルテウィディウス、アルキディウス、そした他の多くの人々が賛意を示している。

ダンテは巧みに次のように述べている。すなわち、「イデア」が、すなわち「イッディ―オ」(神)であるのは、「神のうちにある」(イン・ディーオ)ものが「イッディ―オ」であり、「イデア」は神のうちにある(イン・ディーオ)からである(p274)

以上、中世部分、この後、ルネサンスとマニエリスム、古典主義に続くのだが・・・・

以上、中世部分、この後、ルネサンスとマニエリスム、古典主義に続くのだが・・・・

ルネサンス

レオナルド・ダ・ヴィンチ( Leonardo da Vinci 、1452年 - 1519年)

中世の考え方に対して、イタリア・ルネサンスの芸術論や芸術史の著作は、芸術の課題が現実の直接的な模倣であることを強調した。こうした主張を行うことがどれほど決定的でまた不屈の意志を要したかは、これまで述べてきたことから初めて理解され得るだろう。

芸術作品は現実をその模範通りに忠実に再現するという考え方は、まず最初、古代においては自明のことであったが、新プラトン主義によって根絶やしにされ、中世にはもはやほぼ一顧だにされなくなっていた。

ルネサンスでは天才と自然との矛盾が気付かれていなかったのと同様に、天才と規則の矛盾も気づかれていなった(p104)

この時代に変容したイデア概念は、何よりも、まだ全く対立し合うものでなかったこうした二項の和解をこそ表現している。つまりイデア概念は、現実の要求に対して芸術家の精神の自由が確保されていると同時に制限されていることを示している。

ミケランジェロとデューラー

ミケランジェロ(Dante Alighieri、1265年 - 1321年)

デューラー(Christoforo Landino 1424年 - 1498年)

カント(Immanuel Kant, 1724年- 1804年)

アロイス・リーグル(Alois Riegl、1858年 - 1905年)(Wikipedia)

認識理論においては、カントによって 、「物自体」という前提は大きく揺さぶられ、芸術理論においては、アロイス・リーグルの業績によって初めて同様の見解が提示され、道が開かれることになった。(p177)

認識する悟性と同じように、芸術家の直観も「物自体」に直面することはなくむしろ直観が自らの成果の妥当性を確信できるのは、ただその直観自身が自らの世界に法則を定めたからであって、すなわち、まず最初に自らのうちで構成された対象以外、そもそもいかなる対象も持っていないという理由からにすぎない。(※)

※このあたり、話が難しいのだが、概略こういうことで置いておきます (アロイス・リーグル (2012年2月)へ)

(アロイス・リーグル (2012年2月)へ)

芸術理論における「イデア論」と「模倣理論」との対立は、認識理論における「模写説」と「概念主義」との対立に 似ている 「理想主義」と「自然主義」の対立 がなぜこれほど長い期間に渡って芸術理論的思考を突き動かしてくることができたのか、そしてまた、なぜぞのつど新しく、多かれ少なかれ互いに矛盾しあう解決へと、芸術論的思考を繰り返し駆り立てることになったのか。

![]() パノフスキーの『イデア―美と芸術の理論のために』の内容は、

「イデアとはプラトンによって創出され、アリストテレスによって反駁された名辞であるが、この反駁には真の論拠が無かった。」

パノフスキーの『イデア―美と芸術の理論のために』の内容は、

「イデアとはプラトンによって創出され、アリストテレスによって反駁された名辞であるが、この反駁には真の論拠が無かった。」

「中世的思考にとっては、本来の形而上学的意味におけるイデアからではないにせよ、作品に先立つ内的な形相もしくは「準イデア」から出発して芸術家が制作を行うということが、動かし難い事実としてとらえられていた。」と。

言葉がむずかしいが、

![]() 追記として、

追記として、

訳者のあとがきより

==以下引用===========

パノフスキーは、1915年に論文「造形芸術における様式の問題」(『芸術学の根本問題』所収)を発表し、様式論的美術史の批判を行っている。彼によれば、有る時代の根底に有ると言われる様式は、当該外の時代にいわばに内在する「形成―意思」(Gestaltungs-Wille)から発しており、この意思の基礎は原則を同じくする心の態度であって、決して眼の態度ではないのである。(p398)

パノフスキーが述べている「形成―意思」とはウィーン学派の始祖アロイス・リーグルがかって説いた「芸術意思」の概念に関わっている。

リーグルはヴェルフェリンに先んじて、形式としての様式の展開を美術史に見たのであるが、ただし彼においては、各時代に固有な「芸術意思」(Kunstwollen)が想定されたのである。

パノフスキーは、1920年に発表した論文「芸術意思の概念」(『芸術学の根本問題』所収)において、リーグルを評価しつつ、自らの理論を精緻化している。

他方、パノフスキーの理論的形成において、もう一人重要な人物がいた。それは、ハンブルク大学の同僚であった、哲学者のエルンスト・カッシーラーである。(新カント派 『シンボル形式の哲学』)(p399)

エルンスト・カッシーラー

内容紹介(「MARC」データベースより) 芸術を否定したプラトンの「イデア」概念が、中世・ルネサンス・マニエリスム・古典主義と、様々に姿を変えながら、ヨーロッパの芸術理念の中心を占めるに至る芸術思想のドラマを描く。

Erwin Panofskyエルヴィン・パノフスキー

(1892 ドイツ ハノーファー生 - 1968 アメリカ プリンストン没)

アルブレヒト・デューラーを中心とする北方ルネサンス研究で知られる。パノフスキーが、理論化をすすめたイコノロジー(図像解釈学)は、20世紀の美術史学で、「様式論」と並ぶ最も重要な方法論となった。(wikipedia)

英語版wikipediaの解説

(2025年10月7日閲覧)「20世紀で最も影響力のある美術史家」

During this period, one of his early works was Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunstheorie (1924; translated into English as Idea: A Concept in Art Theory),[15] based on the ideas of Ernst Cassirer.

(彼の初期の作品の 1 つは、エルンスト・カッシーラーのアイデアに基づいた『Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunstheorie 』 (1924 年、英語では「アイデア: 芸術理論における概念」だった。)

1934年の論文、そして1953年の著書『初期ネーデルラント絵画』において、パノフスキーはヤン・ファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(1934年)を、結婚式の描写であるだけでなく、結婚という行為を証する視覚的な契約であると解釈した最初の人物です。

パノフスキーは、結婚の秘跡を示唆する数多くの隠された象徴を指摘しています。近年、この結論には異論が出ていますが、パノフスキーが「隠された」あるいは「偽装された」象徴主義と呼んだものに関する研究は、北方ルネサンス美術の研究と理解において依然として大きな影響力を持っています。

デューラーに関するモノグラフでは、エラスムスの『キリスト教騎士ハンドブック』に基づく版画『騎士、死、そして悪魔』と『メレンコリアI』について、長々とした「象徴的」分析を行っています。

パノフスキーが生涯をかけて研究したキリスト教美術の解釈に関しては、情報源としてのテキストに対する図像学的関心が依然として重要であり、キリスト教の画像や建築の意味は、大部分のパトロン、芸術家、鑑賞者から権威あるものとみなされていた聖書、典礼、神学のテキストの内容と密接に結びついているからである。

ドイツ時代の重要な研究には、

『デューラーのメランコリアI 起源と類型の一史的考察』(F・ザクスルとの共著、1923年)や

『イデア』(1924年)

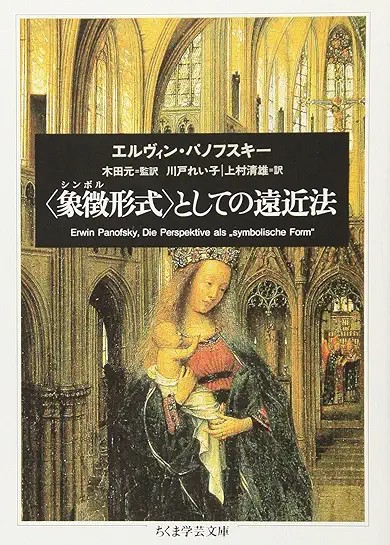

『象徴形式としての遠近法』(1927年)、など

アメリカ時代は

その後の美術史学を長く決定づけるマニフェストとなった『イコノロジー研究』(1939年)

デューラー研究の集大成となった『アルブレヒト・デューラー』(1943年)

『ゴシック建築とスコラ哲学』(1951年)

『初期ネーデルラント絵画』(1953年)

『墓の彫刻 古代エジプトからベルニーニに至る変遷』(1964年)と、その研究主題は広範囲に及んだ

(Panofsky book)

著作(翻訳文献)

『イコノロジー研究』『イコノロジー研究 ルネサンス美術における人文主義の諸テーマ』

浅野徹・阿天坊耀・塚田孝雄・福部信敏訳 美術出版社、1971年、新版1987年/筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉(上下)、2002年

イデア (平凡社ライブラリー) 伊藤 博明 他(訳)(2004)

『ティツィアーノの諸問題: 純粋絵画とイコノロジーへの眺望』

織田 春樹 (訳)(言叢社 2005)

英語版wikipediaに項目がある著作

著作は「近代の図像学の学術研究の最高峰」であるとされる。パノフスキーの思想は、思想史全般に大きな影響を与えた[ 3 ]。特に、歴史的思想を用いて芸術作品を解釈し、またその逆を行った点が顕著である。

パノフスキーのほぼすべてのテキストはオンラインでアクセスできる。

(e.g.)

墓の彫刻:古代エジプトからベルニーニまでの変遷に関する4つの講義

パノフスキーの『墓石彫刻の概説』は、彼の後期の著作の中で、単一のモチーフやジャンルを用いて数千年にわたる文化史を概説し、解説した唯一の著作である。1924年の「イデア」概念の歴史に関するエッセイだけが、同じくらい広い分野を扱っていた。

アイデア:芸術理論における概念(1924)

象徴形式としての遠近法(1927年)。

1924年から1925年にかけてハンブルクのウォーバーグ研究所で行われた講義。

イコノロジー研究(1939年)

アルブレヒト・デューラーの生涯と芸術(1943年)

アーウィン・パノフスキー編、翻訳、注釈『アボット・シュジェールによるサン=ドニ修道院教会とその美術品』 (1946年)。

1938年にノースウェスタン大学で行われたノーマン・ウェイト・ハリスの講義に基づく。

ゲルダ・パノフスキー=ゼルゲル(1979年)による改訂第2版

ゴシック建築とスコラ哲学(1951)

初期フランドル絵画:その起源と特徴(1953年)。

1947~48年のチャールズ・エリオット・ノートン講演に基づく。

視覚芸術における意味。美術史に関する論文集(1955年)

パンドラの箱:神話的シンボルの変化する様相(1956年)、ドーラ・パノフスキーとの共著

西洋美術におけるルネサンスとルネサンス(1960年)

墓の彫刻:古代エジプトからベルニーニまでの変遷(1964年)、 HWジャンソンとの共著

『サトゥルヌスとメランコリー:自然哲学、宗教、芸術史の研究』(1964年)、レイモンド・クリバンスキー、フリッツ・ザクセル共著

ティツィアーノの作品における問題点、主に図像学的な側面(1969年)