『アラマタ美術誌』

2025-10-20荒俣宏さんの自伝を読みました

「妖怪は信仰の対象だったこと」(自伝p292)

「驚きを知によってアースさせないこと」(自伝p320)

妖怪少年の日々 アラマタ自伝角川書店2021/1/29刊 荒俣 宏 (著)

平井呈一、紀田順一郎、平田弘史、石ノ森章太郎、

エドガー・アラン・ポオ、澁澤龍彦、そして水木しげる――。

数多くの「師匠」たちとの出会いから、知の巨人の脳内を紐解く!

著者73年の軌跡を記した完全保存版!【内容】

戦後の東京下町で、海や虫やお化けと戯れた少年時代、

貪るように本を読み、幻想・怪奇文学に出会った学生時代、

平凡社で寝起きして『世界大博物図鑑』を完成させた社会人時代……。

人生の軌跡を網羅した初の自伝!

平凡社で寝起きしていたのは引く項引く項にあらっまた宏さんの出てくる平凡社の世界大百科事典執筆のせいだと思っていましたが?…

『世界大博物図鑑』も平凡社だったのですね…

その「世界大博物図鑑」ですが、まだ持っていなかったので、縮刷でない中古本を買いました・・

今のところ1、4、5の3冊のみ

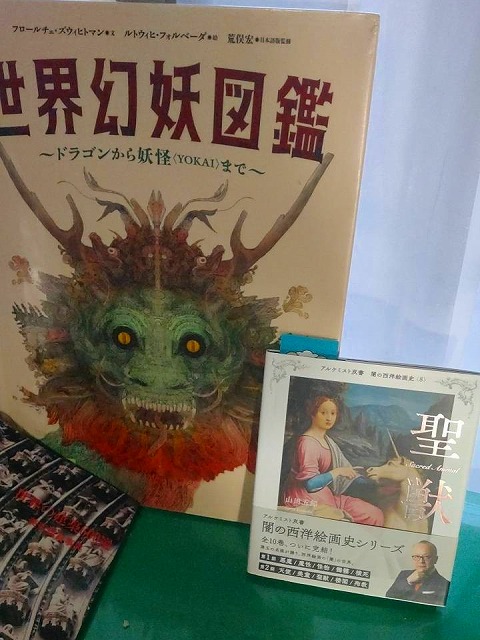

実は3が必要(ドラゴンのため)なのですが、

ちょっとお高いのと、ちょっと見るのがこわい両生類なのでペンディング中。

図鑑はいつもながらに、普及版やセットでは買わないことにしています。

以前は「花の王国」を安く集めるのが楽しみでした・・それも今は普及版が出ていますね‥

荒俣さん、自伝で「私の妖怪は海にいた」といわれるが、(自伝p194)

この図鑑の魚類でサントリー学芸賞受賞…なのにそれもまだ輪内で、次の楽しみに。

(値段を見て少しづつそろえるのがよいのだ)

第1巻だが、この巻が最後の刊で「腹の虫」も含みます

昔、生物を「虫」で分類する中国の考え方に驚いたものでした・・

ちなみに人間は裸虫(らちゅう)なのでした・・

第2巻 鳥類の中にガルーダやグリフィン、フェニックスや鳳凰がいます・・

まさに「存在を増やす学」博物学!

自伝と以下のは図書で借りた本

今見ると、プラトンのイデアなのでしたかフムフム

イデアというと難しすぎ・・「アイデア」というと砕けすぎ・・

「ネアンデルタール人が絵がない」(絵をかけなった・いまのところ、見つかっていない)というのは

どうやらちがったようで・・

残念ながら、絵がかけたかかけなかったかで、絶滅について語るのは早すぎたのようです。

下の記事、2018年2月のナショナル ジオグラフィックの記事

世界最古の洞窟壁画、なぜ衝撃的なのか?

ネアンデルタール人に芸術の才、ホモ・サピエンスとの関係に新たな仮説も

スペインの洞窟の11万5000年以上前のもの

現生人類であるホモ・サピエンスが最初にヨーロッパに到達する以前の最古のアート作品である。

つまり、作者はホモ・サピエンスではないということだ。

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/022600087/

(wikipedia)

近年、6万5000年以上前に描かれたスペインのラパシエルガ洞窟の壁画が発見され、ネアンデルタール人が芸術活動を行っていたという見方が強まっている。現生人類がヨーロッパに到達したのは、約4万5000年前と見られており、この時期のスペインにはまだいなかったとされる。2018年2月22日付けの『サイエンス』に発表された論文によれば、スペインのラ・パシエガ洞窟の他、マルトラビエソ洞窟、アルダレス洞窟で、同じく6万5000年前にネアンデルタール人が描いたと思われる壁画が見つかった。また、彩色した貝殻を宝飾品として使っていたという。なお、これらの芸術は抽象的な模様のみが見つかっており、動物や人など実際の対象を描く具象芸術については、まだ明確な証拠はない。ただ、動物を描いた壁画のうち、まだ年代が特定されていないものがいくつかあり、それらがネアンデルタール人によって描かれた可能性はあるという

自伝は読みでがありましたが、以下はざっと・・(笑)

第一章

ヒトはどうして絵を描くようになったのか1 影の叡智と光の啓示。

影の偉大なる導き

われわれは絵が描けたために滅亡をまぬがれた?

「影学」へのアプローチ」」その方法

プラトンは「アイドル」を嫌い「アイデア」に走った!?

光と闇をともに「かげ」と呼んだ東洋のセンス

ダーク・シャドーと「影響力」の関係

絵画にもカゲの力が必要だった

人工のイドラの誕生

画家は「陰陽師」である

いよいよ影が邪魔になる

「影殺し」―そして、透過光の中での「影の蘇生」2 イリュージョン―歪めて視る真実

影もまた真実を語る力があった

イメージとイリュージョンの抗争

シュルレアリスムとアナモルフォーズ&だまされる目と脳

チャンス・イメージとシミュラクラ第二章 装飾芸術論―「濃いアート」は秘密だらけ

1東の銀絵と西のグロッタを並べてみれば、見えて来るくる、装飾の魔界。

「うわべを飾るアート」とは何か

時差出勤がなくなり、共存できなくなった妖怪の教訓

鏝絵とは何か

機那サフラン酒本舗の鏝絵は異国の装飾も連想させる

濃いーぃ装飾は、ひねくれモノに愛された?

「なまこ壁」こそ鏝絵の母

伊豆長八と左官の役割

「おまけ」だからすごかった鏝絵

左官の歴史と時代の変遷―ノラレルに流れる

左官にまつわる職業上の秘密

鏝絵のたそがれとスローライフ

鏝絵の世界と、その作例

伊東忠太と装飾の進化

西洋もまたシンボルと装飾だらけだ

西洋の装飾に分け入る

トロンプルイユは西洋の十八番

エンジニアの復活と「フリーメーソンの逆襲」

装飾とファンタジーの相互依存

究極のフォリー、「グロッタ」

水と洞窟とエロスの誘惑2「見えない美学」の猛攻―構造に装飾の死闘

エンジニアの登場148

アーティストはエンジニアに勝てたのか?

反近代の闘将と、装飾リバイバル154

肥満とダイエットの美術史とは何か

ジャポニスムと「ダイエット」のススメ

日本美術は肉食を開始して太りだした!

ゴシック・リヴァイバルまで理解する

装飾のための建築

取り合わせの妙第三章

差別する美学ーヒトはなぜ悪趣味を求めるのか

・悪趣味だって?どこが?

テイストとは、「好み」なのか、「味」なのか?

臨画・写生画・思想画の流れ

よいテイストを身に着けること

ピカソが開けた「パンドラの箱」

風俗による反乱は日本が本家?

バッドデイストと「遊び」の精神

湯女と浮世風呂の世界観

日本のバッドボーイと「風流」

ヒトラーの美術狩りー悪趣味から「危険な毒」へ

退廃は劣等よりも強毒である

美術の戦争の果て

退廃芸術家と名指しされた人々

大ドイツ芸術も、じつはバッドテイストだった

バッドテイスト成分とは何か、どこが悪いのか?

もうひとつのバッドテイスト成分

人間のランキングについて――美醜の起源と消滅

容姿にも厳格なキャラクターが求められた。

頭の形でキャラクターが分かる?

キャラクターと占星術

精神の解剖学

バッドボーイは形に表れる

うわべを変える技術の誕生

美人コンテストは骨相学の末裔か?

昔もあった、美

#整形の誘惑

敗れ去る内部の善美

劣等感を超える超ダークサイド

内心の美が信じられない

「パーソナリティ」の登場

個性は「手書きの手紙」のようなもの

裸の女王のボディ・コンシャス

ネイキッド(naked)からヌード(nude)

靴を履くヌー

結論―ファッションの陰謀

索引

ただ今の机上

HPの手入れ

20年前のコンテンツの直し・追記から

・・https://www.karakusamon.com/index_hebi2005.html

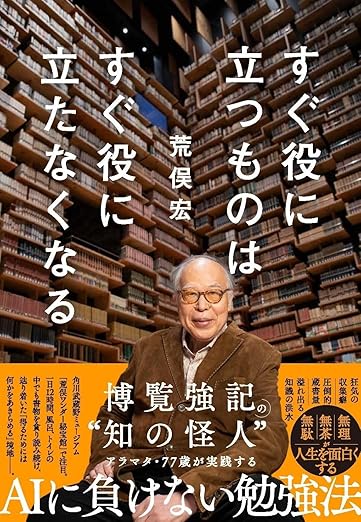

ところで荒俣さんの著書でまだ読んでないのは…

脳内異界美術誌 幻想と真相のはざま (怪BOOKS) – 2016/2/27 荒俣 宏

この2025年3月刊!!

(Amazon)

角川武蔵野ミュージアム「荒俣ワンダー秘宝館」で大注目。

博覧強記の「知の怪人・アラマタ」が、

77歳の今もなお実践し続ける独自の「勉強の技術」を大公開!

◆「狂気」の収集癖

◆圧倒的蔵書量

◆溢れ出る知の洪水「無理」「無茶」「無駄」が人生を面白くする。

一日12時間、風呂、トイレの中でも書物を貪り読み続け、

辿り着いた「得るためには何かをあきらめる境地」とは──?■目次より

はじめに AIに勝てる知的生活を見つけるために

第1章 脳にかかったクモの巣を払う──0点主義のすすめ

第2章 日本語という化け物を問いる詰める

第3章 AIに勝てる勉強法

第4章 偶然がおとずれてくれる勉強法

第5章 やっぱり情報整理なんていらない?

第6章 勉強を高尚なものにしない

第7章 苦手な勉強を楽しくする「魔法の力」

第8章 自己承認欲求に負けない「あきらめる力」

第9章 最強の「勉強法」は読書、場所はトイレと風呂と喫茶店

第10章 「人生丸儲け」と、「間違える権利」

あとがきに代えて だまされることで創造的批判力が身につく