50年前の植物百科のアカンサスの項

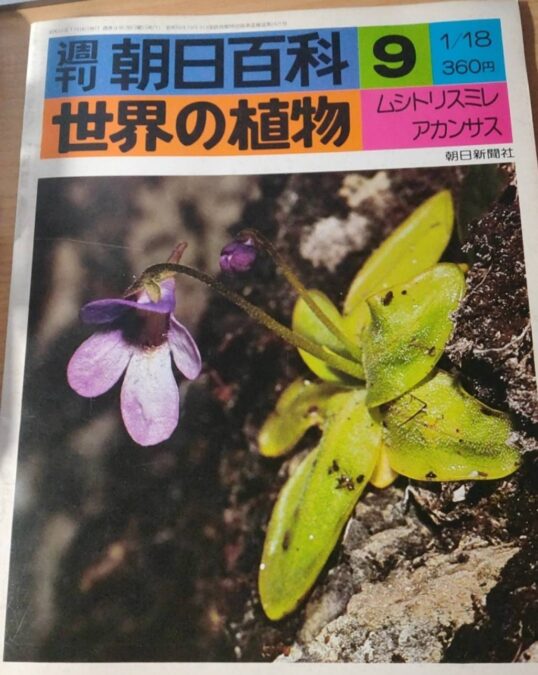

「週刊朝日百科 世界の植物」

「週刊朝日百科 世界の植物」

50年前の、[週刊朝日百科 世界の植物]のチェック中@朝日新聞社 1975

9号にアカンサスがありました。

表紙には大きく出ていますが、通算225~252ページのうち、最後の252ページと

前ページに少々出ているだけでした・・

ただし、解説は塚本洋太郎さん

《アカンサス》

アカンツス・スピノーススAcanthus spinosus l.は,コント様式の建築の柱頭に飾りとして用いられ,

代にいたるまで西洋建築の模様として使われてきた。

このアカンサス模様の始まりは,ペロポネソス戦争のころ,紀元前5世紀の半ばといわれ,この植物が,非常に力強

いことから生命を表すシンボルとなったという。

柱頭の飾りだけでなく,絵画の模様としても用いられ,ギリシャ文化の移動に従って東西に広がっていった。

その証拠を示す多くの古美術品が残されているが,それらはほかの植物と組み合わせたものがつくられていることは

興味深い。

4世紀につくられたローマのサンタ・コンスタンチャ寺院の天井モザイクには,ブドウのつると合わせてアカンサスがでているが,

インド北部のガンダ-ラ出土の彫りものにでてくる絵では,アカンサスが組み合わせてある。

また,アカンサス模様がトルコ、イラン,アフガニスタンを通ってインドに来るまでの間に,その地方地方の人間の像とアカンサスを組み合わせた彫刻がつくられているのも面白い。

アフガニメ北部やガンダーラ付近から出土したものでは,アカンサスの葉の間に人物像がついている。

ガンダーラでは,小仏像とアカンサス模様が組み合わせられた。

中国に入ると陶器の模様として用いられたが,その実例は少ない。

ブドウ,スイレンなどと異なり,実物の到来がなかったかためか,到来しても定着しなかったためか,アカンサス模様

は中国ではあまり発達せず,日本には入ってこなかった。アカンツス・スピノーススは,南ヨーロッパからトルコにかけて分布している。

種名のスピノーススは「とげがある」という意味で,葉の裂片の先が尖っているからである。

葉に光沢があり、花は密な穂状花序で夏に開する。

多年草で株が大きくなるので,株と株の間くとって植え込む。

地中海沿岸に野生する種類であるから,南ヨーロッパの諸都市ではどこでも多く栽培しており、ローマ時代から庭園に植えていた。

日本には,大正の中期に入っている。

アカンツス・モリスA.mollis L.は,南ヨーロッパと北アフリカに野生し,日本には明治の末期に渡来して,

ハアザミと和名をつけられている。

1メートル前後になり、葉は長さ50センチくらいで羽状に深く裂けている。

花茎は葉の上に高く伸び,白色の地に紫色の脈のある花が穂状につく。

花序の長さは50センチ以上になる。夏に開花する。花冠は上唇が発達せず,下唇だけが発達する。

雄しべは4本,葯は1室で,種子の珠柄(しゅへい)は種子を飛ばすしくみとなっている。温室で栽培しているものにアカンツス・モンタヌスA.montanus T.Anders.がある。

西部熱帯アフリカ原産で,低木,葉には深い不斉欠刻があり,裂片の先は刺状(しじょう)に尖っている。

花序は短く,白色で大輪の花が密につく。日本には1935年に渡来した。

アカンツス属の植物は全体で20数種あり,おもに地中海沿岸に分布しているが,一部は熱帯アフリカに及んでいる。

<塚本洋太郎>(撮影矢野勇)

撮影 解説 塚本洋太郎

アカンサス模様はギリシャ建築の柱頭に用いられたが、

これはアカンサス・スピノーススの葉を図案化したものである。

トルコのイスタンブールの博物館にて

イスタンブールの博物館にて、とありますが、これは外部にあったようですね‥

確認はできていませんが、博物館の前のあのあたりでしょうか??

Photo byM 2024 06 05