中国文様概観

シノワズリ

まず中国の文様というと、下のような青花と竜の意匠が思われる。 (wikipediaにある画像)

青花と竜の意匠

Chinese dish, Ming dynasty, early 15th century, porcelain with glaze, Honolulu Academy of Arts

ジョヴァンニ・ベリーニ『神々の祝宴』(1514年、部分)に描かれた青花風の器

![]() wikipediaには上のようなルネサンス期の画絵画もありました。

※ジョヴァンニ・ベッリーニ(Giovanni Bellini, 1430 - 1516)

wikipediaには上のようなルネサンス期の画絵画もありました。

※ジョヴァンニ・ベッリーニ(Giovanni Bellini, 1430 - 1516)

Ming Jingdezhen dish with dragon

Chinese porcelain covered jar with carp design from the Jiajing reign (1522–1566) of the Ming dynasty

![]() wikipedia画像の、明の陶器の魚の鱗も気になる・・

wikipedia画像の、明の陶器の魚の鱗も気になる・・

『中国の文様』(小学館1991)の続きだが、この書では、「いわば日本の文様の原点ともいえる、二つ(中国・朝鮮)の、日本に多大な影響をもたらした文化の生み出した文様世界を植物・動物(人物を含む)・幾何(星・波などの自然・器物を含む)のジャンルに分類し、390余点を紹介した」とある。 今一度じっくり見てみよう…(2016/3/26~)

シノワズリ(仏: chinoiserie)は、ヨーロッパで流行した中国趣味の美術様式で、中国語を意味するフランス語「chinois(シノワ)」に由来する。

17世紀に初めて登場した。中国およびほかの東アジアで連綿と続けられてきた芸術に対するヨーロッパの解釈と模倣である。(wikipedia)

ヨーロッパでは、sinology(シノロジー)は通常「Chinese studies(中国研究)」として知られています。

日本において、中国学は漢学として知られていました。

内容紹介

中国と朝鮮半島の人々がリアリズムと理想化の大流のなかでどのように文様を作り上げていったかを、植物・動物・幾何の大別で通観。

出版社からのコメント

「黄河文明発祥をへて中国四千年の歴史の中で育まれてきた、彩文土器や青銅器をはじめ、明清の近世までの諸工芸品を通観。また、朝鮮半島の李朝の工芸品の装飾美術にもスポットを当てます。本巻は、日本の文様の原点ともいえる色彩やフォルムの類似点を知るうえで、貴重な一冊。」

「中国の文様」の図版

植物

図版 図1~153

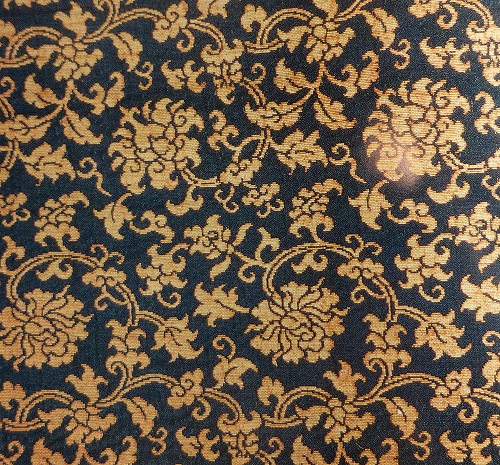

「金唐草」という、帯の文様であるか。日本人も非常に見慣れている思いのする、格調ある文様だろう・・

金襴(高台寺金襴)

明時代(16世紀)染織 東京国立博物館像

※鷲峯山高台寺(京都市東山区google map) 蒔絵

※文化財活用センター 国立博物館所蔵品統合検索

「牡丹は、花王、はながみなどともよばれ、富貴の象徴とされる。

髄から盛唐にかけて牡丹愛好熱が急激に高まるとともに、牡丹文様も登場する。

唐代の花文様に占める割合は非常に高く、やがて唐草文と結合して牡丹唐草文様も生まれた。」

(巻末 用語解説 p225救仁郷)

仏画の文様

図版 図154~155

唐花文様

金処士派作『十王図』 (メトロポリタン美術館)

南宋代(12世紀)絹本着色 軸装

(部分拡大)

![]() たくさんの文様があった・・

たくさんの文様があった・・

唐花文様 花文様 水鳥文様 龍文様 雲気文様 、蓮唐草文様、宝相華唐草、同深淵文様、波・樹木文様、七宝繋、山岳文様、花は文様、怪獣文様、駿文様、牡丹唐草文様、狻猊(さんげい )文様・・

解説によれば、

尊像のまとう衣や周囲の器物などの文様が細緻に描かれ、華麗な世界を展開する。

それらの文様は極度の緻密さを誇り、画家が尊像の顔よりも文様の描写に多くの時間と労力を割いていたことを想像させる。その意味で、仏画の大部分は文様から成り立っているともいえる。(p91救仁郷)

動物

図版 図159~304

(以下続く20200305)

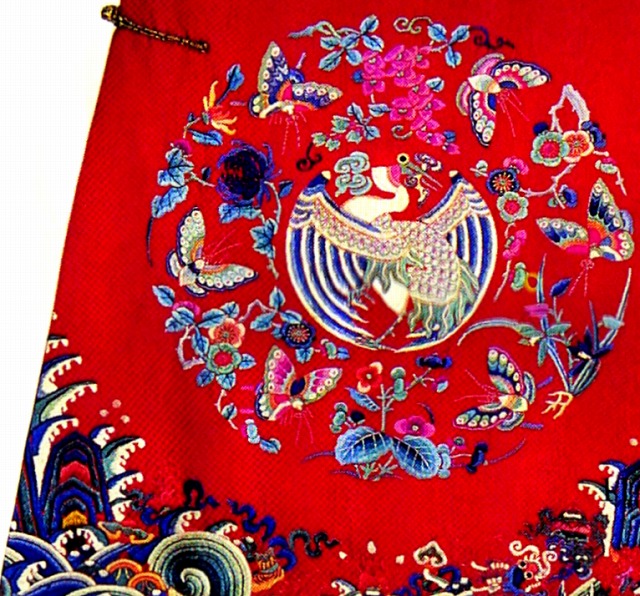

p114 図205 朝袍(文官一品 夫人用)

鶴丸文様 清時代 染織 東京 文化学田服飾博物館

比較 日本の鶴丸文:戦国時代

幾何

図版 図305~382

![]() 下の幾何の章の扉の説明(p157)は、少々違和感がある。時代的に下がったものの説明という感じで。

下の幾何の章の扉の説明(p157)は、少々違和感がある。時代的に下がったものの説明という感じで。

染織からおこったといわれる幾何文様は、中国でも縞、格子・襷、雷文、など、また吉祥の意味合いを持たされる亀甲や七宝、唐草が幾何的に変容した屈輪など、ほとんどの種類が見られます。

しかし、あくまでも空間の隙間への埋め草として置かれる場合が多く、幾何を中心とした文様構成はあまり多く残されていません。

他に雲、波、流水などの自然現象、壺、楽器などの器物の文様も紹介。

中国陶磁の輸出文様

図版 図383~390

国家珍宝帳を読む 川上徑

装飾性の周辺 戸田貞祐(とだ ていすけ、1934ー)

馬王堆の染織に見る中国古代の文様 今永誠二郎

魚の文様・水禽の文様 今井 敦

中国仏画の文様と工房 救仁郷秀明

用語解説 今井 敦 救仁郷秀明

※ 中国の文様用語index.html 以上、「いわば日本の文様の原点ともいえる、日本に多大な影響をもたらした文化の生み出した文様世界を植物・動物(人物を含む)・幾何(星・波などの自然・器物を含む)のジャンルに分類し、390余点を紹介したとある、『中国の文様』(小学館1991)の目次読書と図版のチェック。

以上、「いわば日本の文様の原点ともいえる、日本に多大な影響をもたらした文化の生み出した文様世界を植物・動物(人物を含む)・幾何(星・波などの自然・器物を含む)のジャンルに分類し、390余点を紹介したとある、『中国の文様』(小学館1991)の目次読書と図版のチェック。

Amazon Book

日本美術の見方―中国との比較による」 「

戸田 禎佑 角川書店1997/2

花鳥・山水画を読み解く (ちくま学芸文庫)

宮崎 法子– 2018/1/11

やきもの名鑑 6

矢部 良明 (編集), 今井 敦 (編集) 講談社 (2000/2/1)