唐草図鑑補足

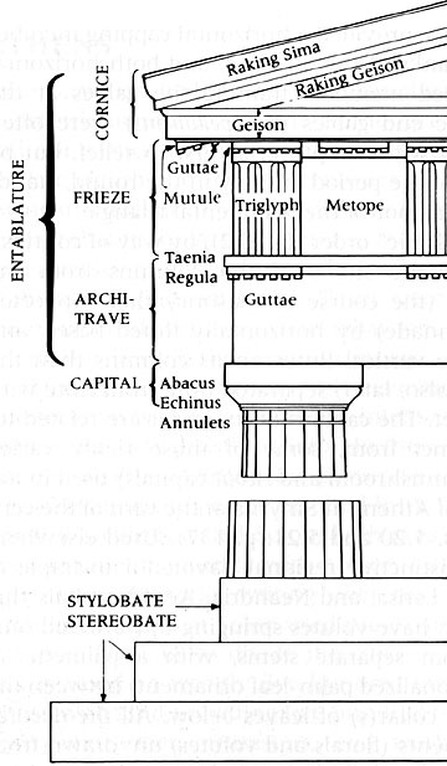

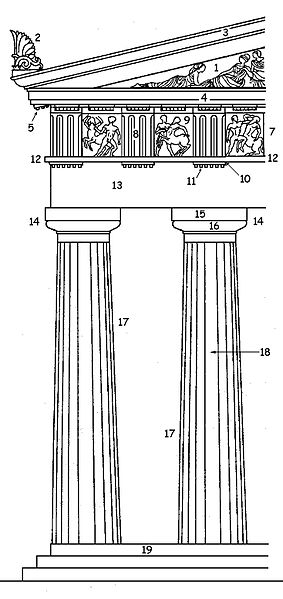

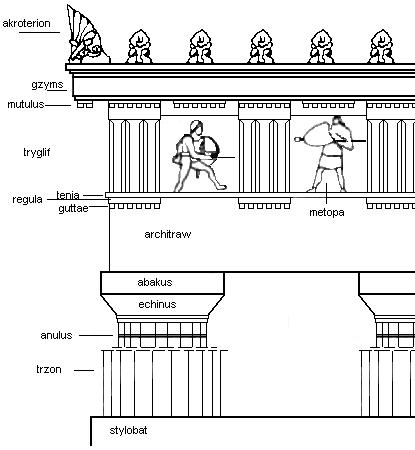

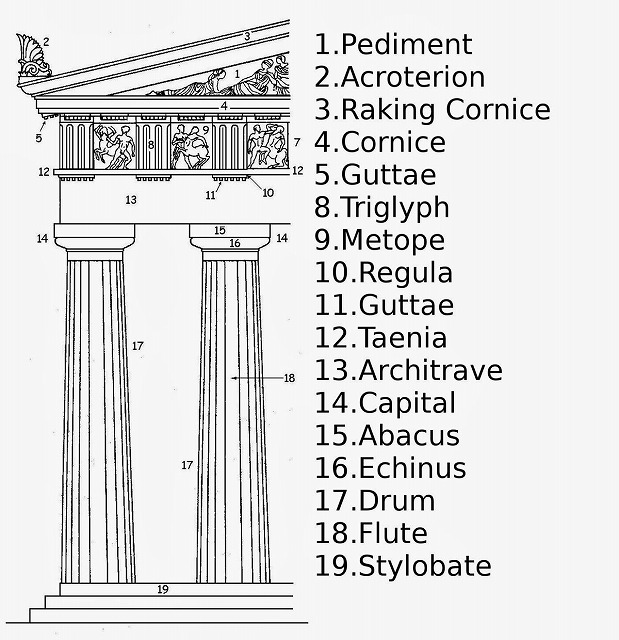

円柱と要素

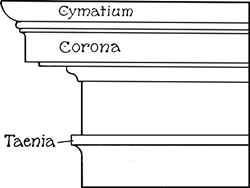

Taenia (architecture)

その言葉は、古代ギリシアの建築要素という・・

下の図 Doric Orderの12番の部分である

12.Taenia (architecture) of Doric columns

古典建築において、タエニア(ラテン語:taenia)

古代ギリシャ語 のταινία (tainía) 「帯、リボン」に由来は

ドーリア式の柱のアーキトレーブ上部近くにある

小さな「フィレット」状のモールディングである。(en.wikipedia)Taenia_(architecture)

(2025追記)その後、建築用語集で

「フィレット」も見ました

taenia.html

taenia.html

RomanDoricOrderEngraving (wikipedia)

Horizontal taenia pictured as a shadow under the cymatium (to either side of the gutta) in the Roman Doric order at the Theater of Marcellus

マルケルス劇場のローマ・ドーリア式建築において、「キュマティウム(グッタの両側)の下に影として描かれた水平の紐」

The Roman Doric order, engraving illustration of the Roman-Doric order from the Theater of Marcellus, from A. Rosengarten (english translation by W. Collett-Sandars),

A Handbook of Architectural Styles, (London: Chatto & Windus, 1912), p 116, ill. 195.

![]() この説明の

キュマティウムとかグッタとか更にチンプンカンプン・・

この説明の

キュマティウムとかグッタとか更にチンプンカンプン・・

上部繰形, cymatium キュマチウム《蛇腹上部装飾で正シーマの形をしているもの》

さらに正シーマの形とかチンプン感アップ

https://en.wikipedia.org/wiki/Cymatium

キュマティウム(ギリシャ語の κυμάτιον 「小さな波」に由来)は、古典様式におけるコーニス最上部のモールディング

Coloured details of classic greec architecture.

※繰形(刳形(くりかた)=モールディング)は後記→

Sima (architecture)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sima_(architecture)シマとは屋根の縁を折り曲げたもの。シマは連続した雨樋の役割。

ドーリア式とイオニア式の両方において、傾斜したコーニスの頂部にはほぼ必ずシマが設けられ、建物の側面にもしばしばシマが設けられていました。この側面のシマには、傾斜した屋根から溜まった雨水を排出するための穴が開けられていました。一般的にこれらの穴は、高浮き彫りのライオンの頭で隠され、そこから排水管が通っていました

(最初の図の3番)

regulae

Cymatium

Cymatium molding appears at the top of the cornice in the classical order, and made of the s-shaped cyma molding (either cyma recta or cyma reversa).

古典的な様式ではコーニスの上部に現れ、S 字型のキマ モールディング (キマ レクタまたはキマ リバーサのいずれか) で作られています。Often decorated with a palmette (palmette) or egg-and-dart ornament on the surface of the molding.

このモールディングの表面には、パルメットまたは卵とダーツの装飾 が施されることが多い。Category:Architectural element stubs

パルテノンの世界―その建築システムの復元的考察

池浩三著: 中央公論美術出版 (2008/11)

目次

・序説

・第1章 ドリス式オーダーの象徴性

ドリス式オーダーの起源/ペディメント/ミューチュール/トリグリフ/

タエニアとレグラ/アーキトレーブと円柱

・第2章 イオニア式装飾の象徴

イオニア式装飾の起源/メアンダー(雷文)/繰形と彫琢

雷現象のイメージ/歯形飾り

・第3章 パルテノンの多彩装飾

塗色の顔料/色彩の象徴性/配色のシステム

・第4章 パルテノンの採光

天井の問題/屋根瓦の形状/大理石試料の特性/透光性に関する実験/

神室の採光の再現

・第5章 アテナ信仰とパルテノン

アテナの木彫祭神像/アテナ・ポトニア/アテナ・ポリアス/パラス・アテナ

アテナ・パルテノス/処女の部屋としてのパルテノン

(池浩三 中部大学名誉教授 1935-2022)

最下部の帯状部分であるアーキトレーブは、下から上の順に、guttae 、regulae 、taenia に分かれる。 フリーズ部分はトリグリフ(トリグリュフォス)が特徴的である。

![]() だいぶクリアになったが、ここで安心してはいけない。

だいぶクリアになったが、ここで安心してはいけない。

フリーズに場面を分ける3本線があるのは理解した。

しかし、、、、

![]() 2025年9月29日、wikipediaなどの各国版検索であるが、色々見ていると、どうもおかしい・・

2025年9月29日、wikipediaなどの各国版検索であるが、色々見ていると、どうもおかしい・・

キュマティウムとタエニアの関係である。

もう一度調べなおします。

ちなみに2024年6月にアテネにパルテノン神殿を見に行ってきました。

旅写真はこちらへ 希臘浪漫(別サイト)

希臘浪漫(別サイト)

pl.wikipedia

テニア、タエニア(ギリシャ語で tainia - 帯状)

エンタブラチュアの建築要素で、狭い水平の分割帯の形をしている

Tenia coli | Article about tenia coli by The Free Dictionary

tenia

![]() ちょっと寄り道です・

https://www.classicist.org/

ちょっと寄り道です・

https://www.classicist.org/

そちらのサイトの参考文献リストを見ました。

やはりいろいろ辞書が必要なんですね。

下は、

Oxford Latin Minidictionaryだそう。www

Amazonで安価に買える。

American Heritage Dictionary of the English Language

Cassell’s New Latin Dictionary1964

The Classical Orders of Architecture (Robert Chitham)2004

Oxford Dictionary of Architecture (James Stevens Curl)2015

Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture2000

このほか The Free Dictionary by Farlex (オンラインシソーラスおよび辞書) Wikipediaまで出ていましたが、 日本ではどうかな・・https://nostravita.jp/

The architrave, the lowest band, is split from bottom to top into the broad fascia, the guttae or "drips" (below the triglyph in the frieze), and the taenia (below the projecting cymatium).

最下部の帯であるアーキトレーブは、下から上にかけて、広いファシア、グッタまたは「ドリップ」(フリーズのトリグリフの下)、およびタエニア(突出したキマティウムの下)に分かれています 。

![]() この部分がわからない。突出したキマティウムの下の

「その下に影で描かれている」?「面取り」がタエリア ?

この部分がわからない。突出したキマティウムの下の

「その下に影で描かれている」?「面取り」がタエリア ?

別の言語版nl.wikipedia・

タエニアとは、アーキトレーブとフリーズを隔てる細い突出縁のことである。

時にはキュマティウムで装飾される。

![]() どうやら

キュマティウムの用語理解に混乱があったようです・・

どうやら

キュマティウムの用語理解に混乱があったようです・・

キュマティウムというものがドーリア式の柱の部分名称では普通は出てこないのは了解した。

rollaranger.blogspot.com/2014_01_01_archive.html

![]() 2025年9月29日のwikipediaの検索であるが、

2025年9月29日のwikipediaの検索であるが、

以前と比べ、

日本語版が充実して理解しやすくなっていた。

以下続けます…エンタプラチュア(wikipedia)

最下部の帯状部分であるアーキトレーブは、下から上の順に、guttae 、regulae 、taenia に分かれる。

フリーズ部分はトリグリフ(トリグリュフォス)が特徴的である。

トリグリフとは垂直方向に取り付けられた飾り板状の部分で、トリグリフとトリグリフの間の部分はメトープと呼ばれる。

メトープは、装飾される場合もあれば何ら装飾のない場合もある。

トリグリフは、水平方向に平たく突出した taenia の上に位置し、アーキトレーブの最上部にあって guttae と呼ばれる雫状の装飾に接している。

トリグリフの最上部は、コーニスの出っ張りに接している。

この出っ張りの下部は mutule で装飾されているが、これは guttae で仕上げられていることの多い、飾り板状の部分である。

mutuleとは⁉

AI Overview

「Mutule」(ムトゥルス、ミューチュール)とは、西洋の古典建築、特にギリシャ建築のドーリア式オーダーにおいて、フリーズの上部に配置される方形の飾り板(彫刻)を指します。メトープの間に配置され、装飾的な役割を担います。

ムトゥルスとは

建築における**ムトゥルス(mutule)**とは、古典建築のドーリア式オーダー(柱式)に見られる装飾的な部材のことです。

具体的には、エンタブラチュア(柱の真上にある水平な構造部分)を構成するフリーズ(帯状の装飾部分)において、トリグリフ(三本の溝が彫られた装材)の下にある持ち送りのようなブロックを指します。

このムトゥルスの下には、ガッタエ(guttae)と呼ばれる小さな飾り(ペグ、つまり釘のような形)が並んでいるのが特徴です。

要約すると、ムトゥルスは以下の特徴を持つ、古代ギリシャ・ローマ建築の部材です。

様式: ドーリア式オーダーに見られる。

位置: フリーズのトリグリフの下にある。

形状: 突き出したブロック状の装飾。

付属物: ガッタエと呼ばれる、小さな釘状の飾りが付いていることが多い。

![]() 今は、wikipedia以外にAIというものが、こんな感じで助けてくれるのであった…

今は、wikipedia以外にAIというものが、こんな感じで助けてくれるのであった…

しかし、3Dで見るパルテノン神殿のタエニアなど、文献に戻りましょう。ここまで色々見てきたことは、あっさり解決しました。

しかし、3Dで見るパルテノン神殿のタエニアなど、文献に戻りましょう。ここまで色々見てきたことは、あっさり解決しました。 タエニアの日本語訳は「平縁」!

タエニアの日本語訳は「平縁」!

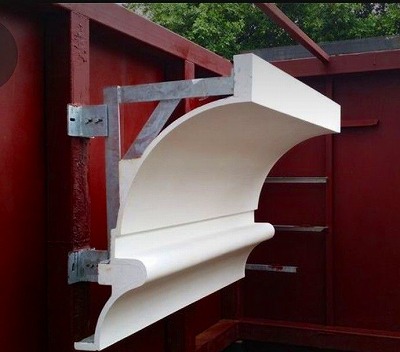

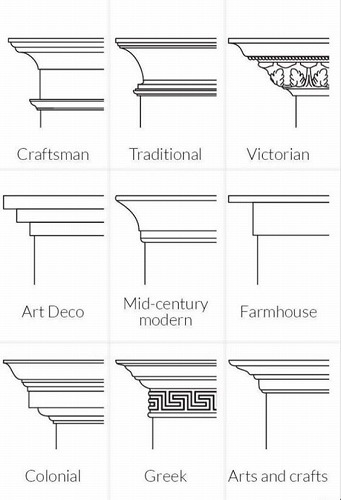

モールディングmoulding

AIの解説Overview

AI Overview

Molding(モールディング)とは、表面に凹凸を施し、光と影で装飾効果を出す細長い建材やデザイン技法のことです

"Molding"と"Moulding"は、アメリカ英語とイギリス英語の綴りの違いです。意味に違いはなく、どちらの言葉も「型に流し込んで作る」「装飾的な縁取り材」といった意味で使われます。

刳形(くりかた)::moldingの日本語の別名です。

最も単純なモールディングは、材質や彩色を変えずに、建築物などに光と影の縞模様を与える手段となっている。光と影によってその輪郭が目立つようになる

波繰形 (cyma) - S字形の断面を持つモールディング。凹面が上になる場合は cyma recta、凸面が上になる場合は cyma reversa と呼ぶ。

小えぐりと卵状のモールディングを逆に配置するとS字の向きが逆になる。このようなモールディングを cyma または cyma recta と呼ぶ。この場合は、上下が暗い縞で中間が明るい縞になる。

このような基本的要素を組み合わせることで、様々な装飾を作ることができる。その種類の豊富さが古典建築やゴシック建築の中核をなしている。

種類

玉縁 (astragal) — 半円形モールディング。防火ドアを閉めたときに気密性を高めるためによく使われる。なお、玉が並んだような形状の小振りのモールディングも玉縁と呼ぶが、英語では beading などという。

凸状小繰形 (baguette) — 薄い半円形モールディング。玉縁よりも小さく、葉、真珠、帯板、月桂樹などの意匠で飾りつける。そのような装飾を加えた場合は chapelet とも呼ぶ。

波繰形 (cyma) - S字形の断面を持つモールディング。凹面が上になる場合は cyma recta、凸面が上になる場合は cyma reversa と呼ぶ。

歯飾り (dentil) - コーニスの下端に沿って小さなブロックを等間隔に配置したもの。

卵鏃模様 (egg-and-dart) - 古典建築で最もよく見られるモールディングで[3]、卵形とV字形が交互に並んでいる。例えばギリシア建築のエレクテイオンに見られる。

組紐飾り (guilloche) - 帯状の装飾がくねくねと曲がって互いに交差する形状になっているもの。アッシリアの装飾や古典建築やルネサンス建築に見られる。

円花飾り (rosette) - 丸い花の装飾。メソポタミアのデザインやギリシアの古い石碑などに見られる。ルネサンス以降に復活した

Egg-and-dart

また、卵と舌、卵と錨、卵と星

Egg-and-dart or Egg-and-tongue is an ornamental device often carved in wood, stone, or plaster quarter-round ovolo mouldings, consisting of an egg-shaped object alternating with an element shaped like an arrow, anchor or dart.

Egg-and-dart enrichment of the ovolo molding of the Ionic capital is found in Ancient Greek architecture at the Erechtheion and was used by the Romans

![]() 円柱コンテンツ戻る

円柱コンテンツ戻る

このコンテンツは

唐草図鑑アカンサス文様の補足でした

entyu.html

entyu.html

おまけ2025

おまけ2025

アクロポリスミュージアムの教育プログラム

ysma.gr/open-access/digital-applications/

古いおまけ2012

古いおまけ2012

現代のニューヨークの大聖堂の柱頭

| INDEX | アカンサス | ツタ | ロータス | ブドウ | ボタン | ナツメヤシ |