中国の神・怪物図像

中国の文様用語china/index

甲骨文字ラーメン文の始まり?koukotumoji

青銅器文様seidouki

龍文ryumon

土器記号/獣面神陶器の絵saitou

古代中国の地理長江文明bannpo

中国の図像神と怪物 china

シノワズリ中国の文様概観ornaments-china

東洋の美術 絵画/仏像/china_bijyutu

東洋の美術 焼き物

東洋の美術 古代/中世/明・清

シノロジー青銅器の文様の中の龍 sinorogy

![]() 数字の四と九について、日本と中国ではとらえ方が真逆だという・・

数字の四と九について、日本と中国ではとらえ方が真逆だという・・

(『中国シンボル・イメージ図典』〔東京堂出版〕2003/5/1

王 敏 (原著), 梅本 重一 (編集))

日本では、それは死であり、苦であるが、中国では、四も九もたっとばれている・・

四はまとまりのいい数として使われ、(p174)

九は竜の象形に似て、縁起が良いとされる。最高の陽数という。(p163)

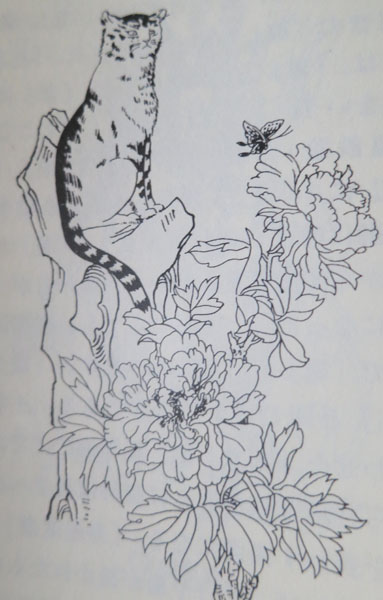

猫と蝶と牡丹 『中国シンボル・イメージ図典』p26より

吉祥文(猫=長寿、牡丹=富裕のシンボル)

![]() 『中国シンボル・イメージ図典』では、ふくよかな吉祥の図は見られるが、怪物の図は載っていないようだ。さて、以下では、中国神話からの天神地祇、怪物図像について、みます。

『中国シンボル・イメージ図典』では、ふくよかな吉祥の図は見られるが、怪物の図は載っていないようだ。さて、以下では、中国神話からの天神地祇、怪物図像について、みます。

天神地祇、怪物図像

中国神話(wikipedia)の区分は以下

天地開闢の時代

盤古 女媧 伏羲 顓頊黄帝と炎帝の時代

神農(炎帝)蚩尤 黄帝 蒼頡

堯舜の時代

嚳 堯 舜

四凶(渾沌 饕餮 窮奇 檮杌) 四罪(共工 鯀 驩兜 三苗)

羿禹の時代

羿 禹 鯀 益

羿によって退治された悪獣たち

(窫窳、鑿歯、九嬰、大風、修蛇、封豨) 相柳

神仙

西王母 祝融その他

牛郎 織女 嫦娥 天女散花 精衛填海(三皇五帝)三皇:伏羲、女媧、神農(wikipedia)

![]() 今まで、、ヨーロッパの伝説の生き物(中世)、キリスト教の空想の生き物 をみてきた。それに

次いで同様に、wikipediaの「中国神話の生物」を詳しく見たいと思うのだが、その前に

中国神話について、「実は体系なき神話であり、体系を拒否する神話である」と白川静は言っている。

※『中国の神話』(中公文庫1980)

今まで、、ヨーロッパの伝説の生き物(中世)、キリスト教の空想の生き物 をみてきた。それに

次いで同様に、wikipediaの「中国神話の生物」を詳しく見たいと思うのだが、その前に

中国神話について、「実は体系なき神話であり、体系を拒否する神話である」と白川静は言っている。

※『中国の神話』(中公文庫1980)

三つの洪水説話が併存する。

洪水神としては、共工、禹、伏羲と女媧 の説話が語られている。

共工を神として奉ずる種族と、禹あるいは女媧 伏羲を神とする種族が、相接する地においてその支配権を争ったことを示すと、解釈すべきものであろう。しかし三種の治水神話は、それぞれ別系統のものとして語られている。すなわち神話としては、あくまでも分裂的な様態で貫かれている。(p16)

共工はおそらく西方の羌、

禹はおそらく北方の夏系の奉ずる神であり、

伏羲・女媧は、南方の苗系の諸族の神。

羌・苗の諸族は、いまもその居住地を民俗自治区として、同化を拒否し続けている種族である。

中国の神話はもし体系化を要求するときにおいても、それは多元の包摂による統一という形ではなく、神話的表象を捨てた世界、すなわち経典や歴史の中で行われる。

※マスベロ『書経中の神話』(1924)

![]() そういう特色のある中国神話であるから、上記wikipediaの中国神話の統一的概観(一覧)の区分では話が少々違う面があろうが、とにかく、挙げられている中国の怪物・神の図像をみてみたい。

そういう特色のある中国神話であるから、上記wikipediaの中国神話の統一的概観(一覧)の区分では話が少々違う面があろうが、とにかく、挙げられている中国の怪物・神の図像をみてみたい。

ここでさらに参考書であるが、

『神のかたち図鑑』

![]() 『神のかたち図鑑』(松村一夫・平藤喜久子編 白水社2016年11月刊)にある中国の神名は、

8あった。その5の神の項をみると、

『神のかたち図鑑』(松村一夫・平藤喜久子編 白水社2016年11月刊)にある中国の神名は、

8あった。その5の神の項をみると、

男神: 三清(さんせい)(p154)、 元始天尊、

玉皇

女神: 西王母、(p160)、 羲和 (p173)

創造神:女媧、 伏羲 (p182)

戦神: 蚩尤(しゆう)(p185)

![]() 三清は道教の世界の最高神。隋・同時代に体系化したという。宋代以降の最高神は「玉皇上皇」に変わったという。(『中国シンボル・イメージ図典』p86)

三清は道教の世界の最高神。隋・同時代に体系化したという。宋代以降の最高神は「玉皇上皇」に変わったという。(『中国シンボル・イメージ図典』p86)

※道教=漢民族の伝統的な宗教

『神のかたち図鑑』ではこの他に、中国関連は以下のように、重複するが計11でてきて、全20あった。ちなみに本体の『神の文化史事典』には世界の900の神名が載っている。

1.天体の

太陽の項に

祝融(p23)、神農、舜、羿(げい)

月の項に嫦娥(p34)、

2.時間の世界巨人の項に、

盤古(p64)

3.異界の山の項に西王母(p79)

4.自然の

水の項に、

二郎神(p124)、媽祖、禹(p134)

地の項に、祝融(p139)、神農、

5.神(上記)

6.超自然の項に、 祝融(p217)、神農、西王母、伏羲 蚩尤

7.

動物の項に、哺乳類サル、 孫悟空(p252)

(8 の植物の項には何もない)

9. 道具の弓の項に、羿(p324)

10.人間の項に 女媧と伏羲(p352)(p445)、西王母 、黄帝(p392)、孫悟空、

![]() wikipediaの

天地開闢の時代にある頊顓(せんぎょく)『史記』に記される帝王)はない。

wikipediaの

天地開闢の時代にある頊顓(せんぎょく)『史記』に記される帝王)はない。

逆に「神の文化史」の方の、二郎神(道教の治水の神)、媽祖(道教の天上聖母)、孫悟空(西遊記の主人公、道教の神)がない。

以上、概観についてはここまでにしよう。以下は

、

wikipediaの「中国神話の生物」(58プラスアルファ)で、

全然追いつきませんが、概観・・

中国神話の生物

応竜 :『山海経』の中にあらわれる怪物

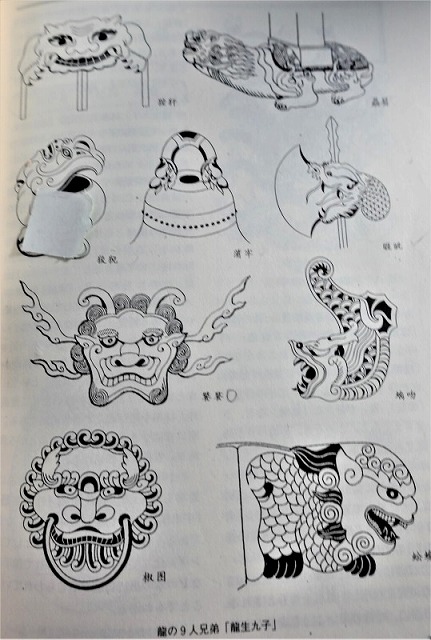

睚眦(がいさい)竜生九子の一つ。ヤマイヌの首

獬豸(かいち)日本の狛犬の起源とも

玃猿(かくえん)

火鼠(かそ)

化蛇(かだ)翼のある蛇

䍺(かん)山羊をあわせた身体に青い目の巨人

讙(かん)狸のようで、輝く隻眼を持ち、尾は三つ

夔(き) (中国神話)元は殷代に信仰された神で、夔龍とも呼ばれる龍神

窮奇(きゅうき)四凶の一

顒(ぎょう)(中国神話)梟に似た姿だが、顔は人間のようで、耳と四つの目を持つ。この怪鳥が現れると旱魃に見舞われる。

麒麟(きりん)獣類の長

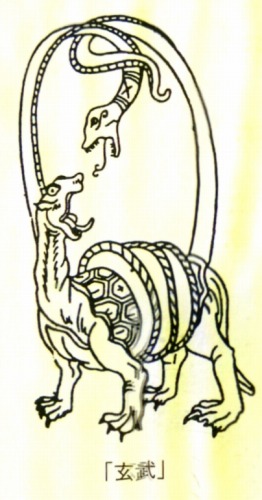

玄武 (げんぶ)四神の一、霊獣

後眼人(こうがんじん) 『三才図会』後頭部に目がある、伝説の人種

蛟竜(こうりゅう)

黄竜(こうりゅう) 四神の長、中央を守る

黒竜(こくりゅう)

渾沌 (こんとん) 四凶の一。 目、鼻、耳、口の七孔が無い

三足烏(さんそくう)太陽の象徴。最も古い考古学的遺品は紀元前5000年の中国揚子江下流域

囚牛(しゅうぎゅう)『懐麓堂集』の説による竜生九子の一

酋耳(しゅうじ)虎のようで体はとても大きく尾もとても長い・「虎や豹を見ると狩るが、食べない」

修陀(しゅうだ)尭(ぎょう)の時代に、南方の洞庭湖に棲んでいた巨大な大蛇

朱厭(しゅえん)『山海経』猿に似た姿で、首は白く脚は赤い。朱厭の姿が見られると大きな戦争がある

小人 (中国の伝説)

椒図(椒圖、しょうず)は、竜生九子の一

騶虞(すうぐ)仁徳をもった君主が現れたときに姿を見せる瑞獣

朱雀(すざく)神獣(神鳥)で、四神(四獣・四象)・五獣の一つ

青竜(せいりゅう)四神(四象)の一。東方青竜

赤竜(せきりゅう)南方赤竜

双睛 (そうせい)姿は鶏に似ているが、目の中に瞳が二つあり、鳳凰のような声で鳴く、瑞鳥

相柳 古代中国サイン羽に登場する、九つの人間の頭を持つ大蛇

大鮫魚(だいこうぎょ) 不老不死をかなえる蓬莱への行く手を阻み、紀元前210年に始皇帝に射殺された

螭吻(ちふん) 竜生九子の一

嘲風(ちょうふう)竜生九子の一つ。姿は鳳凰に似て鳥の化身

鴆(ちん)猛毒を持った鳥。

檮杌(とうこつ)四凶の一 虎に似た体に人の頭を持っており、猪のような長い牙と、長い尻尾を持つ

饕餮(とうてつ)体は牛か羊で、曲がった角、虎の牙、人の爪、人の顔などを持つ

蚣蝮(はか)竜生九子の一 水を好み、柱や雨樋、橋や、水路の出口の意匠として彫られる

白澤(はくたく) 『三才図会』人語を解し万物に精通するとされる聖獣

白龍(はくりゅう) 天帝に仕える龍

巴蛇(はだ)伝説の大蛇

盤瓠(ばんこ) 伝説上の犬。

白虎 (びゃっこ)四神の一

負屓(ふき)は、李 竜生九子の一 文章の読み書きを好み、故に石碑の頂に絡み付いているという。

鳧徯(ふけい) 人間の顔をした雄鶏 これが現れると天下に争いがおこる

狴犴(へいかん) 竜生九子の一。老いた虎に似ていて威力があり、訴訟を好む。

鳳凰(ほうおう) 霊鳥

封豨(ほうき)巨大な猪の姿をしており、怪力

蒲牢(ほろう)龍に似ている。竜生九子の一。

雍和(ようわ)猿に似た姿をしている、体色は黄色く、赤い目と赤い嘴を持つ。 この怪物が現れた国は、大恐慌に見舞われる。

鸞(らん) 霊鳥

梁渠(りょうきょ)狸に似た姿で頭は白く、爪は虎のようなすがたをしている。この梁渠の姿が見られた国には大きな戦争が起こる

霊亀 (れいき)「蓬莱山(ほうらいざん)」と呼ばれる山を背負った巨大な亀

『捜神記』4世紀に東晋の干宝が著した志怪小説集

『 捜神後記』 陶淵明撰とされる志怪小説集

『三才図会』絵を主体とした中国の類書。明の万暦35年(1607年)。三才とは天・地・人をいい、万物を意味する。

懐麓堂集』(李東陽, 1447-1516)竜生九子

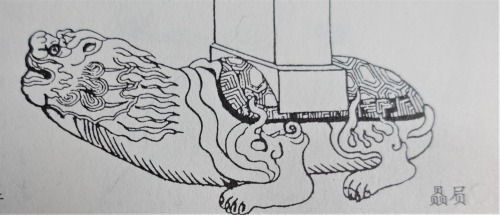

贔屓

![]() 『中国シンボル・イメージ図典』であるが、p35の竜生九子の図にある贔屓というのが、石碑の台によくみられるというが、これには、イタリア北部のライオン柱を思わされた。

『中国シンボル・イメージ図典』であるが、p35の竜生九子の図にある贔屓というのが、石碑の台によくみられるというが、これには、イタリア北部のライオン柱を思わされた。

「ひいき」と言ったら、普通この生物の話は出てこない。とにかく「ひいきする」とは、具体的な意味は、不公平な優遇、特別に応援する、継続的な利用・支持ということ。(AIの解説)

贔屓は、中国における伝説上の生物。石碑の台になっているのは亀趺と言う。覇下とも呼ばれる。

(wikipedia)

中国の伝説によると、贔屓は龍が生んだ9頭の神獣・竜生九子の一つで、その姿は亀に似ている。重きを負うことを好むといわれ、そのため古来石柱や石碑の土台の装飾に用いられることが多かった。

日本の諺「贔屓の引き倒し」とは、「ある者を贔屓しすぎると、かえってその者を不利にする、その者のためにはならない」という意味の諺だが、その由来は、柱の土台である贔屓を引っぱると柱が倒れるからに他ならない。

※竜生九子:竜が生んだ九匹の子「竜生九子不成竜」 wikipedia

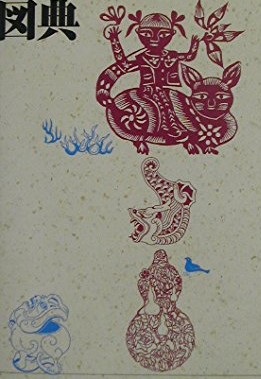

騎虎娃娃

中国シンボル・イメージ図典(2008/2/17購入)

表紙カバーの図は「騎虎娃娃(きこあいあい)」

(子どもの部にあり)

獬豸(かいち)と玄武

『中国シンボル・イメージ図典』の表紙カバーに続く見返し部分には、獬豸(かいち)と玄武が・・

https://japanese.china.org.cn/

春聯(しゅんれん):中国で,旧暦新年の〈春節〉を迎える際に,門柱や扉などの左右に赤い紙をはる習俗

歳画(さいが):中華圏で正月に、鶏や虎の画や道教系の神像を門や壁に貼って不祥を払う

![]() → 中国の文様用語のindexはこちら。

→ 中国の文様用語のindexはこちら。

2008/02/17;

Modified 2013,2020,2022;LastModified:

2025/11/21