中国の皇帝の衣装

カテゴリー:聖獣文様

龍袍

(袍=綿入れ。また清代、礼服に用いた筒袖の長衣)

皇帝朝服像 (清圣祖康熙皇帝朝服像)

※関連ページ「故宮博物院(紫禁城)展」を見て、中国の龍文の歴史をまとめた。 これは2007年の5月であったが、その後も2012年 東京国立博物館140周年「北京故宮博物院200選」、2013年「中国王朝の至宝展」等々が・・

「十二章」・・中国の皇帝の衣装は歴代、特別な文様を描いたり刺繍されたりした。

その文様に、「九章」もあるが、「十二章」もあった。

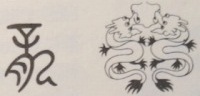

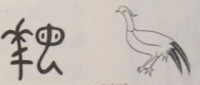

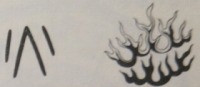

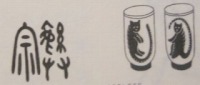

「九章」は龍・山・華虫(雉)・火・

宗彝 (祭祀礼器)・藻・粉米・黼・黻。これに日・月・星辰を加えたもの。

by『中国シンボル・イメージ図典』

〔東京堂出版2003王敏・梅本重一著〕

白川静によれば、「竜」は「龍」の初字であり、その意味は、「竜」の字がまず先にあったということである。巻末に白川静の字書も参考文献に挙げているが、しっかり参照しているようには思えないので、その点は少し注意深くみたい。

なお、Wikipediaでも『大漢語林』 (大修館書店)の出典として、同じく略字であるとしているが。⇒ 冠を戴く聖獣の象形文字・・by白川静

十二章紋

袞(衣の字間に公)

九章

(以下再掲)

「九章」は龍・山・華虫(雉)・火・宗彝 (祭祀礼器)・藻・粉米・黼・黻

「九は屈曲して尽きる象形に由来する。「龍(竜)」の象形に似て、縁起がいいとされる。 『易経』は、九は陽数(奇数)で最も大きな数で富裕と多数の象徴、もっとも意味のある数と説く」

by『中国シンボル・イメージ図典』

〔東京堂出版2003王敏・梅本重一著〕

皇帝の黄色

https://www.kyohaku.go.jp/jp/dictio/data/senshoku/c_ryuho.htm

皇は明黄(黄色)、皇太子は杏黄(琥珀色)、皇子は金黄 (オレンジ色)、それ以外の人びとは青色を着ました。

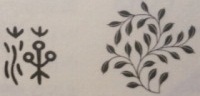

雲文 忍冬雲

動物の王「龍」というが、ここでは鳥(華虫・雉の一種という)と左右対称で、半分の意味しかないように考えられる。

最上部の「宗彝」(そうい 祭祀礼器 忠孝の祖象徴)に描かれた動物は、虎であるか、

ずいぶん尾が長い・・(虎の模様はない)⇒この件、泉屋博古館の青銅器 虎卣(こゆう)の説明に、「中国商周時代の青銅容器は、神を祀る祭器として使用され、そこに表されたモチーフは、天の神々や神の使いを具体化したものといわれている。この虎も縞模様はなく、体の背面や側面に龍や饕餮といった様々な動物形神が描かれ、神虎という特別な存在にふさわしい。

![]() 中央の左右対称の形は「亜」の字形で、「明晰を意味」するという。??(by『中国シンボル・イメージ図典』)

中央の左右対称の形は「亜」の字形で、「明晰を意味」するという。??(by『中国シンボル・イメージ図典』)

※下記、亜字の原義参照

「亜」は「喪葬の儀礼を執行する職能者」

亜

墓室の形〔陵墓の墓室の平面形)。墓室の棺槨(かんかく)を置く室を玄室という。その玄室の四隅を落として、入り込ませた平面形が亜である。玄室を亜字形作ることは殷時代に始まり、安陽期以前の遺址には、まだその例が見えない。

亜字の原義は、おそらくこの玄室の意であり、それより、この玄室における儀礼の執行者、すなわち喪葬の儀礼を執行する職能者を指したものと思われる。亜はその氏族における重要な宗教儀礼を司る聖職身分のものであった。周においても族組織に同じようなものがあった。

白川静「字統」

「呪の思想 神と人との間」 白川 静(平凡社2002)より

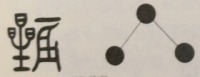

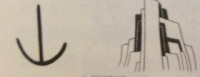

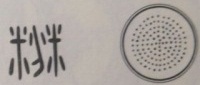

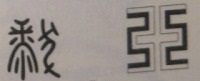

彝

鶏を両手(廾)で持ち、羽交いじめにして血を吐かせている形。その血を以って祭器や礼器を清め、宗廟の祭祀に用いるので、その器を彝器(いき)という。

彝を常の意によって彝法・へい彝・彝倫の意に用いることはすでに西周期の文献に見え、中国古代の倫理思想を組織する基本の理念とされた。それはこのような彝器による祖祭の執行が、周の礼教的文化を形成する中心をなすものであったからである。

白川静「字統」

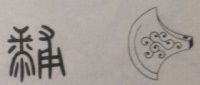

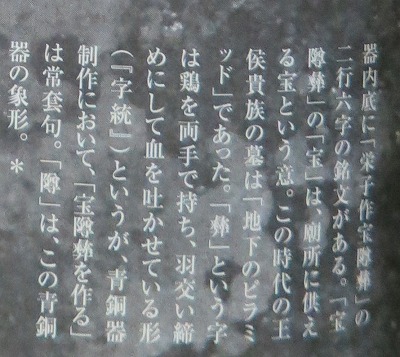

饕餮夔鳳文方尊(栄子尊)

とうてつきほう文 天円地方尊 (えいしそん)

白鶴美術館蔵@神戸

(文化遺産データベース)にあったが、下記引用のように

夔という字が出ないようです((笑))

口の大きく朝顔形に開いた方尊である。器の四方と器腹以下にはその中央に顕著な稜飾があり、四方のものの先端は口辺より反転している。器面に表わされた饕餮・〓鳳などの文様の表出はきわめて重厚であるが、地の雷文は沈んでいる。

内底に「榮子作寳尊彝」の銘がある。

西周時代青銅器の優品である。

尊・罍・方彝はいずれも酒を盛る器で、尊は口が朝顔形に開き、罍は口がせばまっている。方彝には四注造りの屋根形の蓋がつく。

龍袍の検索

![]() 皇帝の皇=黄とほぼ同音・・

皇帝の皇=黄とほぼ同音・・

https://www.tnm.jp/modules/rblog/index.php/1/category/16

北京故宮博物院200選 研究員おすすめのみどころ

![]() 凄い図が見られました・・

凄い図が見られました・・

https://tw.myblog.yahoo.com/anakus-moonlight/article?mid=23769