建築の歴史

『世界の建築600選-美術鑑賞辞典』

『世界の建築600選-美術鑑賞辞典』

(川村善之著(株)日本教育研究センター 1996年刊)

1924生 京都市立藝術大学名誉教授

![]() こちらは「建築は、まぎれもなく芸術である」ということで、ヨーロッパの建築、ロマネスク・ゴシックの聖堂をじっくり見ていた年に、教科書として、キャプチャーして個人的に脇に置いたもの・・10年目は、著作権にあまり配慮せず、という感ありm(__)m

こちらは「建築は、まぎれもなく芸術である」ということで、ヨーロッパの建築、ロマネスク・ゴシックの聖堂をじっくり見ていた年に、教科書として、キャプチャーして個人的に脇に置いたもの・・10年目は、著作権にあまり配慮せず、という感ありm(__)m

この小ぶりの図鑑には懇切な参考資料集などもあり、 その2につづく(2025追記)

その2につづく(2025追記)

このとき、他にはマール社の『イラスト資料 世界の建築』というのも買って参照していました。これも1996年の刊でした。ただしそちらは、大正8年岩波書房発行の「フレッチャア建築史」より挿図と建築用語集を抜粋し、用語を現代の一般的な形に改めたもの、とのこと。これは凄いと思いました。

しかしイギリスのページがダントツ多い。具体的には希臘のページが30ページに対し。イギリスのゴシックは35ページ。仏蘭西のゴシックは9ページ。

フレッチャー世界建築の歴史: 建築・美術・デザインの変遷

西村書店 – 1996/9/1

ジョン モスグローヴ (編集)

Amazon

建築・美術・デザイン関係者必携のバイブル

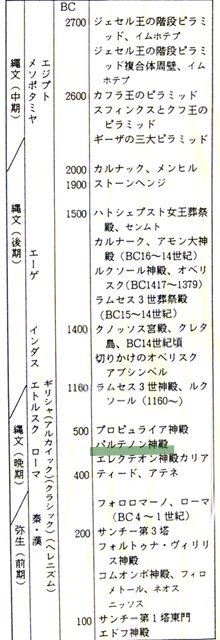

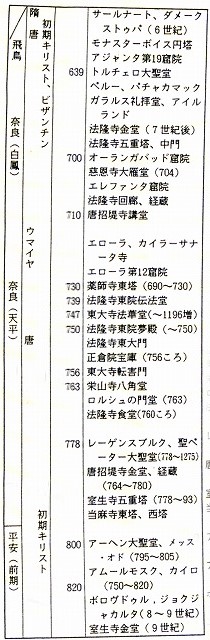

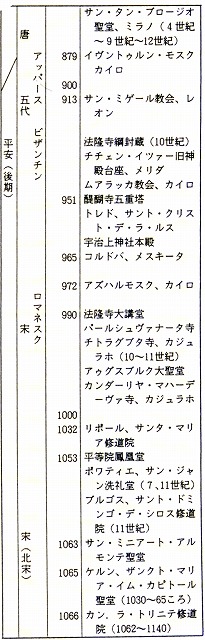

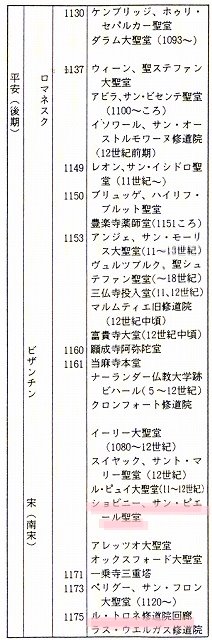

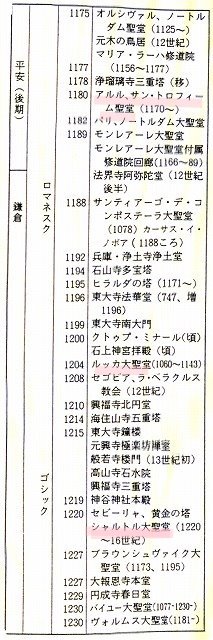

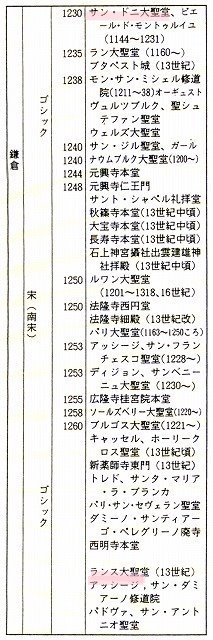

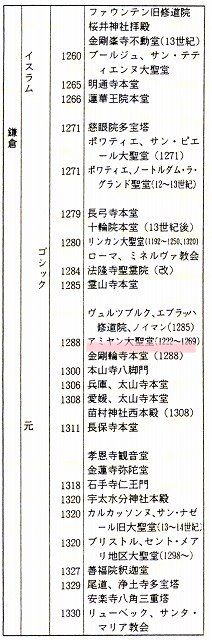

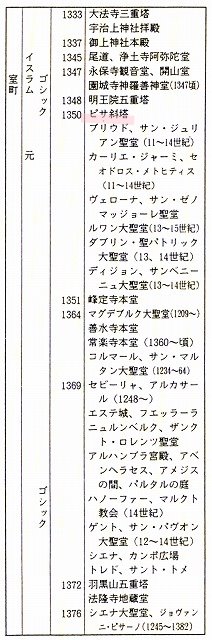

建築年表 by川村善之

|

ギリシア建築(以下はwikipediaなどからの補足です) Ancient Greek architecture ◆アルカイック期 ◆古典期 ◆ヘレニズム期  2024年の旅 (最近10年の旅) 2024年の旅 (最近10年の旅)

|

参考文献@wikipedia

ロラン・マルタン著・伊藤重剛訳『図説世界建築史 ギリシア建築』(Amazon)

ニコラス・ペヴスナー著・鈴木博之訳『世界建築辞典』(Amazon)

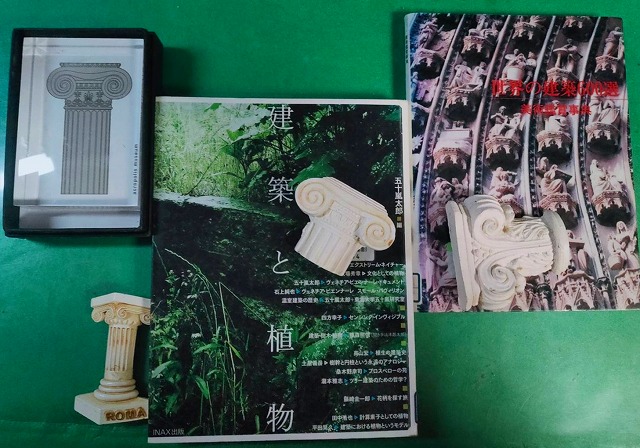

![]() やっぱり表紙はどうしてもギリシア建築。

やっぱり表紙はどうしてもギリシア建築。

『図説年表 西洋の建築の様式』 shokokusha.co.jp(Amazon)

やっぱり表紙はどうしてもギリシア建築が安心(!?)。

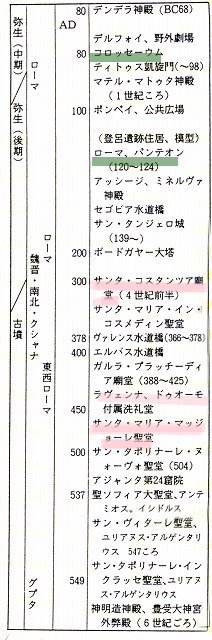

![]() ネットで

建築年表を検索してみると、日本の年表は豊富ですが、西洋建築史は、

あまり見受けない(2025年10月現在)が、

ネットで

建築年表を検索してみると、日本の年表は豊富ですが、西洋建築史は、

あまり見受けない(2025年10月現在)が、

こちらに→ クラシック作曲家.com

「1. ギリシャ様式(BC.9世紀~BC.1世紀)」に始まり、「13. アール・デコ(1910年代~1930年代)」までで、これが一般的なイメージだと思うが、

「アールデコとかはあえて分類する必要ない』という意見も。

他に目に留まったのは

2018年のニュースに、建築家が19年かけ8万3千項目収録の年表作成というのがありました‥

(左列「は🄫川村善之 日本教育研究センター) 右列は検索です

下部の参考書はwikipedia

|

ローマ建築

|

|

初期キリスト教建築

ビザンティン建築(wikipedia) |

|

ロマネスク建築(Romanesque architecture(wikipedia)

|

H.E.クーバッハ『図説世界建築史ロマネスク建築』飯田喜四郎訳、 本の友社、1996)(Amazon)

N.ペヴスナー、J.フレミング、H.オナー『世界建築事典』鈴木博之訳、鹿島出版会 、1984

N.ペヴスナー『新版ヨーロッパ建築序説』小林文次、山口廣、竹本碧訳、彰国社、1989。

菊池良生『神聖ローマ帝国』 講談社現代新書 、2003

馬杉宗夫『ロマネスクの美術』八坂書房、2008→

森田慶一『西洋建築入門』東海大学出版会、1990

『西洋建築史ビジュアル版:デザインとスタイル』長尾重武、星和彦、まる、1996(Amazon)

※よく挙げられている

ニコラス・ペヴスナー (Nikolaus Pevsner) 1902―1983 イギリスの建築美術史家(wikipedia)

|

ゴシック建築(Gothic Architecture)(AI Overview)12世紀後半にフランスで誕生し、中世ヨーロッパに広まった石造建築様式で、尖った「尖頭アーチ」、屋根を支える「リブ・ヴォールト」、そして建物を外側から支える「フライング・バットレス」が特徴です。これらの技術により、建物を高く、軽快に、そして窓を大きくすることが可能になり、色鮮やかなステンドグラスが多用された。

|

|

イギリス |

|

ゴシック建築(2)ゴシック建築(Gothic Architecture) フランス

|

|

ルイ・グロテッキ著・前川道郎 黒岩俊介訳『図説世界建築史 ゴシック建築』(本の友社)

ニコラス・ペヴスナー著・鈴木博之訳『世界建築辞典』(鹿島出版会)

桐敷真次郎著『建築学の基礎3 西洋建築史』

長尾重武/星和彦編著『ビジュアル版 西洋建築史 デザインとスタイル』(丸善株式会社)

|

ゴシック建築(3)(wikipedia) ドイツ圏 |

|

ゴシック建築(4)イタリア グラナダのイスラーム建築アルハンブラ宮殿 (Palacio de la Alhambra) (wikipedia) |

![]() 私の興味は、ギリシアからロマネスク、ゴシックまでで尽きていますが、その後のルネサンス、マニエリスム、バロック、歴史主義の項は ・・次に続く。そちらに参考文献と資料集(by川村善之)の項もあり・・・

私の興味は、ギリシアからロマネスク、ゴシックまでで尽きていますが、その後のルネサンス、マニエリスム、バロック、歴史主義の項は ・・次に続く。そちらに参考文献と資料集(by川村善之)の項もあり・・・

その2につづく(2025追記)

その2につづく(2025追記)

右が『世界の建築600選-美術鑑賞辞典』

建築-美と空間

ギリシア建築のオーダー、ローマ建築のオーダー

仏蘭西の建築美、 仏蘭西のゴシック建築

大聖堂、オ―タン大聖堂

プロヴァンスの修道院 プレ・ロマネスク

建築家(ウィトルウィクス ブルネレスキ アルベルティ)

ニースの近現代芸術 映画の発明(ルミエール兄弟) へ

神殿

現代のニューヨークの大聖堂の柱頭

❘芸術学史❘美学のエッセンス❘芸術の体系的分類❘