ギリシア美術の様式

幾何学様式 Ⅰ

![]() 「幾何学様式」:この用語を恐る恐る「新潮世界美術用語辞典」でみる・・(ちなみに、幾何学文様式、幾何学文様様式とする辞書もあり。) 「ギリシア時代」の小項目では・・

「幾何学様式」:この用語を恐る恐る「新潮世界美術用語辞典」でみる・・(ちなみに、幾何学文様式、幾何学文様様式とする辞書もあり。) 「ギリシア時代」の小項目では・・

「新潮世界美術辞典」

コンツェの命名

ギリシアの歴史時代の最初に現れた美術様式。オーストラリアのコンツェ(Alexander Conze 1831-1914)の命名で、本来は陶器の文様から生まれた名称であるが、青銅やテラコッタの小像にも用いる。

※コンツェ https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Conzeドーリス民族の侵入を免れたアッティカで作りだされた様式で 、原〔プロト〕幾何学様式(protogeometoric style.前1050-前925)と本来の幾何学様式)前925-前 700)とに区別される

※幾何学様式は岩波西洋美術用語辞典では前10世紀から前8世紀

Wikipedia(20151023閲覧)では前1059年から前700年頃という記述

前者は波状、同心円を簡素に配するもので、アテ―ナイのケレミコスの出土品以外にはあまり見られない。

※ケレミコス(ケラメイコス)

Kerameikos=「陶芸用粘土」区域

(エリダヌス川Eridanos riverの土手に沿った領域)、

セラミックceramicの語源

「ドイツ・アテネ考古学研究所」が1913年から現在も発掘中

後者は全ギリシア地域に広がった。ほとんど直線のみの組み合わせからなるジグザグ、鋸歯、菱形、市松、襷、特にメアンダーなどによって構成された文様が、初めは頸、肩など器の一部を、やがて器の全面を埋める。

前8世紀半ばより次第に動物、人物が文様中に現れ、やがて器の主要面を人物が占めるようになる。その最盛期の代表作に前750年のデイビュロン式の大アンフォラ(高さ155㎝、アテネ)がある。

⇒リーグル:2012k/riegl_dipylon.htmlオリュンピアなど古い神域の奉納小青銅像(人、馬、牛、犬など)も、陶器画の人物と同じく三角を基調とする幾何学的なものから始まった。

![]() 「恐る恐る」の理由はsocalled暗黒時代の記述についてで、

「ドーリス人の侵入を免れた」というあたり、現在の歴史学の進展した見解では、

どうなっているのか、齟齬はないのかと・・・

「恐る恐る」の理由はsocalled暗黒時代の記述についてで、

「ドーリス人の侵入を免れた」というあたり、現在の歴史学の進展した見解では、

どうなっているのか、齟齬はないのかと・・・

また、もう一つ、ジグザグやたすき文様は、紀元前6千年のあたりのマリア・ギンブタスの『古ヨーロッパの神々』で既に 見たのだった(そちらも要検討な文献だが)

・・そのあたりからみると、幾何学文様が全然新しいものとは思えないので、ギリシア、ギリシアといわれても・・・と。

ま、

分析の便宜上、 分けてみて(『分けてみただけだ』by小林秀雄)、命名した・・ということあっても、そこで明らかになることもあるはず・・ということだが、ここで、Nigel Spivey『ギリシア美術』からだが・・彼は言う・・

ナイジェル・スパイヴィ 『ギリシア美術』p53~55

ミュケナイの宮殿組織と歴史時代のギリシア文明(本質的に都市型文)化の間の空隙は本当に400年の暗黒時代がほのめかしているようなそれほど大きなものだったのであろうか。

今日のわれわれはミュケナイ時代と本来の「初期ギリシア」との間の空隙を埋めることができる鍵を握ったいくつかの地域を指摘することができる

エウボイア島にあるレフカンディはミュケナイ人の血を引く一族の定住地であった。

※古代名エウボイア島→現在名エビアEuboia島レフカンディの墳墓家屋は、われわれに知られた最初の周柱廊式ギリシア神殿の形体をすでに示している。(34図)

※ギリシアの暗黒時代観に再考を迫る英雄廟(ヘロオン)の発見ジョン・キャンプ、エリザベス・フィッシャー著 『図説 古代ギリシア

手動の轆轤の上で壺を回転させる方法はミュケナイ人の開発したものであったが、もっと早い轆轤は明らかに原幾何学様式時代に発達した。

暗黒時代の画家たちはミノス・ミュケナイ文化の自然主義的なモティーフを選択肢の問題であるかのように幾何学様式化した事実が指摘されてきた。

彼らが用いた模様のいくつかは、器面上の一番広い部分を強調するために使用された

3本1組の波線のように、ミュケナイ文化直系の意匠であった。

他の画家たちは壺を抱きかかえた様なミュケナイ時代の蛸の旋回する触手を小円盤へと作り替えた。(37図)

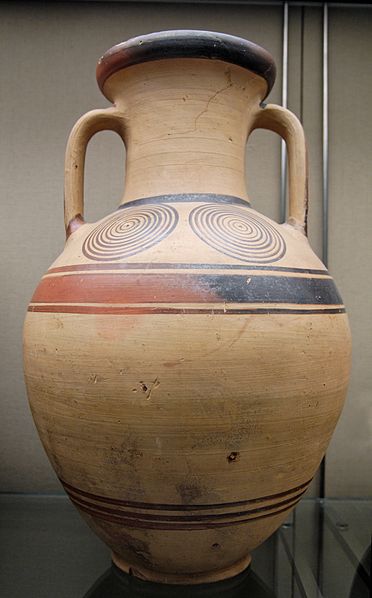

原幾何学様式から初期幾何学様式への移行は、多数の筆をつけたコンパスによって描かれた催眠術効果を及ぼす同心円や同心半円に対する明らかな不満を見てとれる。それに代わってメアンダー、すなわち連続する狭間文様のような、直線を主体とした文様が好まれるようになった。

前10世紀 10th-century BC pottery

図37 同心円装飾文様のある 原幾何学様式の

胴部把手アンフォラ

ケラメイコス墓地出土

前10世紀 アテナイ ケラメイコス美術館

Kerameikos_Archaeological_Museum_(Athens)

Proto-Geometric Amphora c.975–950 BC.

Made in Athens, in the collection of the British Museum.

Wikipedia(en.)で引用のもの

![]() やはり三本線もある

やはり三本線もある

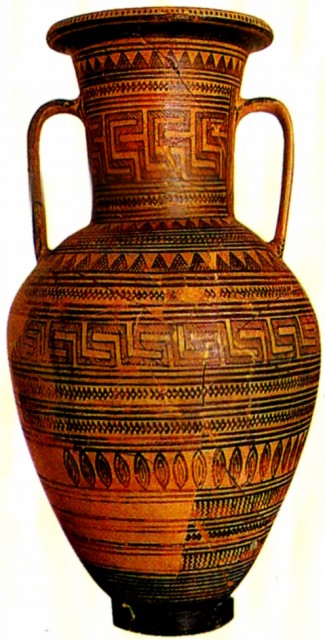

前9世紀 9th-century BC pottery

図38 メアンダー文様のある 初期幾何学様式のアンフォラ

ケラメイコス墓地出土

前875-前850年頃 アテナイ ケラメイコス美術館

![]()

ついで、ギリシア陶器画の項でこの語を見ると・・

「新潮世界美術辞典」

原幾何学様式

前11世紀後期にミュケナイ様式は退化し、代わって器形も装飾も一段と明確化するという、突然の改革が起こった。

例えばフリーハンドで描いた渦巻文がコンパスで描いた同心円と半同心円の組み合わせにとって代わられた。

装飾は簡潔かつ控えめで、ほどなく装飾のない無地の部分は塗りつぶされるようになった。

原幾何学様式はアテネに始まり、すぐにギリシア全土に広まった

※ナイジェル・スパイヴィによれば、アテナイは原幾何学様式のリーダー格を務めたが、なお早い作例が北方のテッサリアから出土しているという((p61)幾何学様式

前10世紀の末に本来の幾何学様式が生まれ、器形は一層緊張度を加え、装飾は一段と厳密さをました。

装飾文は依然として直線と円から成るが、最も特徴的なのは、鍵形メアンダー文(雷文)で、軽く斜線充填を入れたその大きな文様が、しばしば器体を帯状に一周している。

「幾何学様式」もまずアテネが先行し、大部分のギリシア地域がこれに続いた。

前8世紀には豪華さが増し、幾何学文様が壺のほとんど全面を覆い、更に幾何学的原則に従った人物像が加わった。

![]() まだまだ半可通なので、他の辞典から更に見ます

まだまだ半可通なので、他の辞典から更に見ます

世界美術大事典2-p104(小学館1989):ギリシア美術

幾何学文様式期と東方様式期

(前1000~前650)

現在判明しているギリシア文明とは、移住してきたインド・ヨーロッパ語族とエーゲ海先住民族の諸要素が浸透することによって生まれた。

ミュケナイ時代とドーリス人が優位を占める状況が終わると、中心的な造形表現は、陶器やテラコッタ製もしくは金属製の小型彫像の中に見出せるようになる。

これら小像の手足を体から離すことによって、生き生きとした表現を獲得しようとする試みが既になされ、クレタ・ミュケナイ美術の中心指向の線やエジプト美術のブロックのような塊としての造形性を回避している

ギリシア人の好尚の中心の二つの概念:

各部分が全体に対して有機的に従属すること

秩序と美が一致していること

装飾の重要性が増し、具象化による装飾が必要となったときに出現する形象は、前8世紀前半の人物と馬である。

厳格で構成的な造形性を有するギリシア特有の幾何学文様式は、ミュケナイ美術の組織化されていない曲線中心の装飾法と対置され、古典期美術がその上に構築される堅固な基礎となる。

前8世紀中ごろ、頻繁な接触と交流と通じて、東方から装飾モティーフがもたらされた。それらは、特有の主題とともに動植物の空想世界から派生したものであり、厳格なギリシアの幾何学主義を壊すことになった。

前8世紀中頃、コリントスで、プロト・コリントス陶器、(⇒)前8世紀末、アッテイカ地方で、プロト・アッティカ様式(⇒)

幾何学文様式

世界美術大事典2-p79(小学館1989):幾何学文様式

前10世紀~前8世紀にギリシアで発展した美術様式。

幾何学文様式の兆候は、東方諸国特に北部メソポタミア地域ではすでに新石器時代より認められ、中央ヨーロッパでも同様である。

イタリアではヴィッラノ―ヴァ文化期の遺品に、メアンダー(雷文)や卍(まんじ)と言った文様を繰り返し用いた幾何学文様式の作例が見出される。

※Villanovan culture :Early Iron Age culture in Italyhttp://global.britannica.com/

ギリシアではドーリス人の移住(前1200年頃)以後現れるが、独自の新しい性格を示しているため、その成立の経緯を解明することは難しい。

一説によれば幾何学文様式がイタリアや南ドイツにも広まる原点となった地域はバルカン半島北部だということであるが、オリエントやフェニキア、イタリアを起源とする学者もいる。

幾何学文様式の陶器が豊富に、また連綿と見出される地域は、アッティカ地方とくにアテナイである。

アテナイこそはこの様式の先進地で、ついには人物表現を伴う洗練された形式にまで到達した。

幾何学門王式陶器の大半は墓地から出土し、その好例がアテナイの名高いディピュロン墓地出土の陶器である。

初期の幾何学文様式陶器は、暗色の陶土液を塗った器面に、円や三角形のきわめて単純な文様を描き出しただけの素朴な表現であるが、そうした文様の配置の仕方には器の構造を際立たせる配慮がうかがわれ、すでに鋭い造形感覚を見てとることができる。

高さ1.5メートルを超えるような大型のアンフォラは墓標として用いられ、器面には多数の人物が登場する死者のプロテシス(賓礼)の場面があらわされる。

彫塑的感覚は、オリュンピア出土のブロンズ像によく似た子馬の形をと把手つ付きの小ピュクシスにみてとれる

小彫刻の領域では棒を投げる戦士(おそらくゼウス)が好んで表され、

金細工では、黄金の薄板に様式化された動物の列を打ち出し技法で表した作品が見られる。

クレタ島のカルフィで発見された女神像〔プロト幾何学文様式時代〕には、依然としてミノス的色彩が色濃く残っている。

コリントス製の陶器は白みがかった陶土を特色とし、その装飾に人物が現れることはまれで、線的要素を巧みに変化をつけて活用しながら、簡素で落ち着いた画面を生みだしている。

ペロポネソス半島北東部、アルゴスの墓で発見されたブロンズ製甲冑(前8世紀末)に見られる身体の各部位の表現法は、幾何学文様式の彫刻の本質的なもののみを示す表現法に通じるものをもっている。

幾何学文様式時代の作品は、根本的にはすべて一様な様式を示しているといえるが、地方的相違もはっきりを現れており、それは特にキュクラデス諸島の東部地域、サモス島、小アジアに著しい。

Ancient Greek Thesaurus

http://www.greek-thesaurus.gr/geometric-periods-pottery.html

![]() 次のページに→幾何学様式Ⅱ(古代ギリシア藝術)続けます。

ナイジェル・スパイヴィ『ギリシア美術』やゴンブリッジ参照して、アテネとニューヨークにあるHirschfeld Krater(「ヒルシュフェルトのクラテル」)を見ます。

次のページに→幾何学様式Ⅱ(古代ギリシア藝術)続けます。

ナイジェル・スパイヴィ『ギリシア美術』やゴンブリッジ参照して、アテネとニューヨークにあるHirschfeld Krater(「ヒルシュフェルトのクラテル」)を見ます。

※追記:実物はようやく2024年6月に見ました。

西洋建築史⇒「建築-美と空間」⇒パルテノンのフリーズの解釈、 ⇒フリーズのギガントマキアーと蛇

MENU@美学のおさらい:芸術学(講座美学) 美学(西洋美学のエッセンス) 芸術の分類体系 百科全書派 18世紀西洋美術 廃墟の画家(ユベール・ロベール) ニースの近現代芸術 映画(芸術)/フランスの美術館円柱フェチ:円柱 柱頭芸術:フランスの芸術(建築美) プロヴァンスの修道院(ロマネスク) 仏蘭西の大聖堂(ゴシック) 「建築家」 建築(芸術) 大聖堂の精神 中世の彫刻美 プレロマネスク 建築600選(歴史) 神殿(イメージの博物誌)

first updated 2015/10/28 Lastmodefied2025/09/05